«Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, которое войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из самых славных ее страниц» – говорил И.В. Сталин девяносто лет назад, 17 ноября 1935 года, в речи на Первом всесоюзном совещании стахановцев. Вот этой-то дате и посвящена выставка в Музее политической истории, что находится в Петербурге-Ленинграде, на улице Куйбышева, 2-4. Здание в бывшем дворце балерины Матильды Кшесинской, сбежавшей оттуда, стало в 1917 году штабом Октябрьской революции, с балкона которого В.И. Ленин в сложные июльские дни выступил перед революционными солдатами и матросами, призвав их к «выдержке, стойкости и бдительности» и выразил уверенность, что лозунг «Вся власть Советам» должен победить и победит, несмотря на все зигзаги исторического пути».

Осматривая выставку, слушая экскурсовода, думаешь, насколько плодотворны и действенны были идет построения социализма, что, отмечал Сталин, стахановское движение «выражает новый подъем социалистического соревнования, новый, высший этап социалистического соревнования». Устроители выставки представили около 10 тысяч разнообразных экспонатов, наглядно демонстрирующих повышение технического, культурного, нравственного уровня людей, ставших передовиками производства, последовательную ликвидацию разрыва между физическим и умственным трудом, улучшение жизни трудовых масс. По словам В.И. Ленина, сказанным в мае 1921 года, «надо уметь вызвать на соревнование и самодеятельность массы для того, чтобы они тотчас принялись за дело», и – кажется – вся экспозиция пронизана этим призывом…

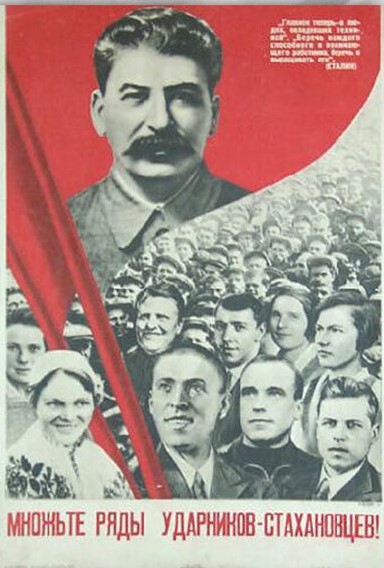

Вхожу в выставочный зал. Справа и слева на стенах – черно-белые фотографии рабочих, шахтеров, трактористов, тружеников заводов и полей. Лица людей вдохновенные, глаза радостные и счастливые. На цветном плакате – заводкой рабочий с красивым молодым лицом держит в правой руке плакат: «Вызываем на социалистическое соревнование!» Тут же, внизу, призыв: «Встретим выборы в Верховный Совет РСФСР новым подъемом социалистического соревнования, новыми трудовыми победами!» Смотрю в центр зала, где в несколько рядов развешены кумачевые бархатные знамена и с еще большей глубиной понимаю, что размах соревнования, стахановское движение помогли советскому народу успешно и досрочно завершить 2-ю пятилетку, провести индустриализацию во всей стране.

Вот переходящие Красные Знамена – их вручали коллективам за успехи в работе на протяжении и довоенных, и военных, и послевоенных лет нашей советской власти, старшее поколение помнит это, а среднему и младшему поколениям такое напоминание должно послужить стимулом не забывать про славное прошлое дедов и отцов, и тут заслуга музейных работников несомненна. Вот два ранних ордена Трудового Красного Знамени, вручавшихся за победы в социалистическом соревновании; я видел их на груди ветеранов партии и комсомола, и образы их, уже ушедших, будто оживают перед глазами, и это важный штрих выставки – эмоциональный. А вот фотография зачинателя соревнования – Алексея Григорьевича Стаханова. Это он, забойщик из Донбасса, с шахты «Центральная – Ирмино» 31 августа 1935 года установил ранее невиданный рекорд производительности труда, добыв за смену 102 тонны угля, что в 14 раз превосходило обычную норму, а затем перекрыл свой рекорд 175-ю тоннами. Писатель Борис Горбатов охарактеризовал работу Стаханова так: «Ему было тесно в десятиметровом уступе. Он владел тяжелым молотком, как рыцарь – шпагой. Он и был рыцарем угля, забойщик Алексей Стаханов. Он фехтовал молотком. Он делал выпад и наносил удары, всегда точные, всегда сокрушительные. Он попадал в самые уязвимые места пласта. Мастера любовались его искусством рубки».

Центральный орган партии газета «Правда» напечатала передовую статью под заголовком «Важный почин в Донбассе», подчеркнув необходимость распространения этого почина. И почин подхватили передовики в разных уголках СССР. Портреты передовиков-стахановцев мы видим на стенде с их фотографиями и кратким рассказом достигнутого. Петр Кривонос, машинист Донбасской железной дороги, увеличил более чем вдвое скорость движения поездов. Евдокия и Мария Виноградовы, ткачихи, обслуживали сразу 284 станка. Прасковья Ангелина, организатор первой в СССР женской тракторной бригады. И несть им числа. Статья «Правды» была перепечатана, скажем, в карагандинской газете «Большевистская кочегарка» и вызвала стремление бригады Тусула Кузенбаева последовать примеру Стаханова. И вот результат: она добилась вырубки 173 тонн угля, затем 220, а вскоре и 400. Подобные достижения становились нормой, помогли успешно выполнить первый пятилетний план.

Стахановское движение охватило промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство буквальна во всех уголках Советского Союза, его, это движение, стимулировали морально и материально, передовики награждались орденами и медалями, им выделяли квартиры вне очереди, давали премии – и это хорошо показано на выставке. На первом всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года Сталин говорил: «присмотритесь к товарищам стахановцам. Что это за люди? Это, главным образом, — молодые или средних лет рабочие и работницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время не только минутами, но и секундами». И еще он обратил внимание на то, что «руководители партии и правительства, должны не только учить рабочих, но и учиться у них… мы, руководители правительства, многому поучились у вас, у стахановцев, у членов настоящего совещания. Так вот, спасибо вам, товарищи, за учебу, большое спасибо!»

С особым интересом смотрится нынче живописное полотно Ю.М. Непринцева «Заключение договора на соцсоревнование» (1939), где выразительно передано увлеченное обсуждение рабочими насущных планов, их одухотворенные лица, что – кстати – убедительно опровергает разглагольствования теперешних хулителей советской эпохи, якобы стеснявшей свободу мышления, трудовых исканий, творческой настроенности. а вот картина художника А.А. Трошичева «Праздник у стахановца» (1938) – на ней мы видим, как вырос жизненный уровень рабочего класса, да и всех советских людей, что зафиксировано, кстати сказать, в Конституции 1936 года и что тоже способствовало досрочному выполнению индустриализации, победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов против фашистских оккупантов. И видишь, видишь, как преимущества социализма продолжают жить в сознании современников, и по возможности претворяться в их непосредственных делах. Ибо социалистическое соревнование не просто желание идти впереди, но и стремление к преобразованию действительности на справедливых началах.

На совещании стахановцев, согласно стенограмме, И.В. Сталин сказал; «Мы здесь в президиуме совещались и решили, что придется как-либо отметить это совещание руководителей власти с руководителями стахановского движения. И вот мы пришли к такому решению, что человек 100–120 из вас придется представить к высшей награде. Голоса. Правильно. (Бурные аплодисменты). Сталин. Если вы одобряете, товарищи, то мы это дело продвинем». За свои достижения Алексей Григорьевич Стаханов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями, нагрудным знаком «Шахтерская слава» трех степеней, позже стал Героем Социалистического Труда. Его именем назван город в Луганской области – Стаханово, улицы в разных городах России, станция Московского метрополитена, вышли книга и брошюра, где Стаханов рассказывает о своей работе.

Исключительная ценность выставки о стахановском движении в Музее политической истории в том еще, что она воскрешает лучшие страницы нашего прошлого конкретно, делает его достоянием сегодняшнего дня, учит людей относиться к труду как первейшей человеческой обязанности, преодолевать трудности в буржуазных условиях, не опускать руки и не отчаиваться, а делать все, чтобы работа была в радость, вселяло веру в изменение жизни, веру каждого человека в лучшее и благородное. Стахановское движение было народной инициативой, потому оно и оказалось жизненно необходимым. Так пожелаем же коллективу музея дальнейшей работы в этом направлении. Она, эта нужная работа, по-деловому воскрешает то, о чем воодушевленно пелось в тридцатые годы в песне Дмитрия Шостаковича на стихи Бориса Корнилова «Не спи, вставай, кудрявая! В цехах, звеня, Страна встает со славою На встречу дня!»

Владимир БАБИЧ

Петербург – Ленинград