О том, что Николай Иванович Пирогов, 215-летие со дня рождения которого мы отмечаем 25 ноября, был великим хирургом, знают в нашей стране, наверное, большинство даже школьников. Но знание это — весьма поверхностное, формальное, без подробностей. Без неустанного общественного почитания, без эмоций высочайшего благоговения и преклонения перед профессиональным и жизненным подвигом этого величайшего русского гения, подвижника, спасителя от недугов и смерти, наставника молодёжи, общественного деятеля, которых он, несомненно, достоин.

Американский врач и медицинский журналист Виктор Робинсон (1886—1947) в книге «Victory Over Pain: A History of Anesthesia» («Победа над болью: история анестезии». 1946) отмечал, что на заре развития анестезии как Америка, так и Европа учились у великого русского хирурга Н.И. Пирогова: «Многие пионеры обезболивания были посредственностями. В результате случайности местонахождения, случайных сведений или других случайных обстоятельств они приложили руку к этому открытию. Их ссоры и мелкая зависть оставили неприятный след в науке. Но имеются и фигуры более крупного масштаба, которые участвовали в этом открытии, и среди них наиболее крупным как человеком и как учёным, скорее всего, надо считать Пирогова».

«Мы вправе гордиться Пироговым потому, что на многих поприщах своей деятельности он посеял семена, которые и сто лет спустя приносят плоды», — отмечал советский кардиохирург, академик АМН СССР генерал-лейтенант медицинской службы П.А. Куприянов.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, Николай Пирогов не только был первооткрывателем во многих областях медицины, но и повысил боеспособность Российской армии: «Главным для этого гениального человека было спасение жизней. Он был врачом с большой буквы. Благодаря таким людям наша медицина стала одной из лидирующих в мире».

Очень содержательно и точно всегда высказывался о Пирогове Ю.Л. Шевченко — академик РАН, генерал-полковник медицинской службы, министр здравоохранения Российской Федерации (1999—2004), президент-основатель Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, посвятивший Пирогову не один десяток страниц:

«В Н.И. Пирогове нас поражает удивительное сочетание всего лучшего и прекрасного, что только может быть в человеке, все его успехи и достижения на ниве врачевания, гениальность и порядочность, скромность и принципиальность, любовь к Отечеству и забота о каждом пациенте. Всё это широко раскрывает светлый облик, показывает глубину переживаний сильной, чистой и благородной души чудесного доктора. (…)

Ради спасения человеческих жизней Н.И. Пирогов провёл тысячи операций и подготовил несколько поколений врачей. Для облегчения человеческих страданий Н.И. Пирогов под градом пуль и бомб собственными руками произвёл сотни хирургических вмешательств на полях сражений на Кавказе и в Севастополе. Ради спасения людей от болезней терпел Н.И. Пирогов многочисленные неприятности по службе, выговоры, доносы, вёл постоянную борьбу с жестокостью, бессердечностью, воровством и взяточничеством чиновников. (…)

Учреждение в России в 2020 году ордена Пирогова — государственной награды для медиков — яркое свидетельство того, какое важное, значимое место в общественном сознании нашего народа занимает имя Николая Ивановича Пирогова».

Масштабы трудов Николая Ивановича и преодолённых им препятствий, объёмы проделанной им работы поражают воображение. За первые два года своей профессорской деятельности в Дерпте он провёл 326 крупных операций. В Риге, где в военном госпитале было полторы тысячи коек, он приходил в госпиталь к семи утра, совершал обход, делал операции, потом спускался в покойницкую — вскрывать трупы. Из госпиталя ехал в городскую больницу. Оттуда — в богадельню. А дома его ждали больные — амбулаторный приём. И это был его обычный рабочий день!

«В течение целого года, по прибытии моём в Петербург, я занимался изо дня в день в страшных помещениях 2-го военно-сухопутного госпиталя, с больными и оперированными, и в отвратительных до невозможности, старых банях этого же госпиталя; в них, за неимением других — помещений, я производил вскрытия трупов, иногда по 20 в день, в летние жары; а зимой, во время ледохода (ноябрь, декабрь), переезжал ежедневно по два раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по два между льдинами», — рассказывал Пирогов.

Всего же за время пребывания в Петербурге (за 14 лет) Пирогов в исследовательских целях произвёл 12000 (!) вскрытий. В 1848 году Петербург был охвачен холерой, и Пирогов устроил в своей клинике специальное отделение для холерных больных. Он без устали работал над изучением этой страшной болезни, в то время почти не исследованной. Для этой цели ему пришлось произвести 800 вскрытий холерных трупов. Какой же самоотверженностью, отвагой и бесстрашием надо было обладать! Результатом тех исследований стал классический труд Пирогова «Патологическая анатомия азиатской холеры», удостоенный Российской Академией наук большой Демидовской премии.

Из не самых известных, но не менее славных страниц врачевательской практики Николая Ивановича — история его медицинской помощи знаменитому итальянскому революционеру Джузеппе Гарибальди.

В августе 1862 года Д. Гарибальди был ранен в бою под Аспромонте, арестован и заточён в крепость. Однако шквал протестов заставил короля объединённой Италии Виктора Эммануила II помиловать народного героя, который был ранен в ногу. Целых два месяца длился нескончаемый консилиум врачей у постели раненого. Итальянские, английские, французские эскулапы никак не могли понять: осталась ли в ране пуля и нужна ли ампутация? Ведь саму пулю им никак не удавалось обнаружить. При этом Гарибальди наотрез отказывался от ампутации.

Ответы на все вопросы удалось найти лишь Пирогову. Он отправился к Гарибальди в Специю, но не по приглашению итальянских врачей, а по просьбе русских студентов, живших за границей. Пирогов в те годы осуществлял руководство отправленными министерством народного просвещения за рубеж на обучение студентами, они-то и приняли решение на чрезвычайной студенческой сходке обратиться за помощью к Николаю Ивановичу с тем, чтобы тот вылечил итальянского революционера.

Осмотр раненого привёл Пирогова к выводу, что рана не смертельно опасная, пуля находится в кости и спешить с её извлечением не нужно, а, соблюдая некоторые правила, следует подождать. Так и было сделано. В результате злополучную пулю легко извлекли из ноги героя через 26 дней, и ампутации не потребовалось. А Николай Иванович ещё долго переписывался с Гарибальди и давал ему медицинские советы.

В ХIХ веке Пирогов был для российского общества фигурой весьма значительной. В подготовительных зарисовках к своим мемуарам Николай Иванович вспоминал, как встречался со Львом Толстым и с Дмитрием Менделеевым, с Николаем Склифосовским и с Петром Чайковским. Великий русский литературный критик и публицист-демократ Николай Добролюбов посвятил несколько статей творчеству Н.И. Пирогова, опубликованное собрание сочинений которого (научных и публицистических) составляет восемь вместительных томов.

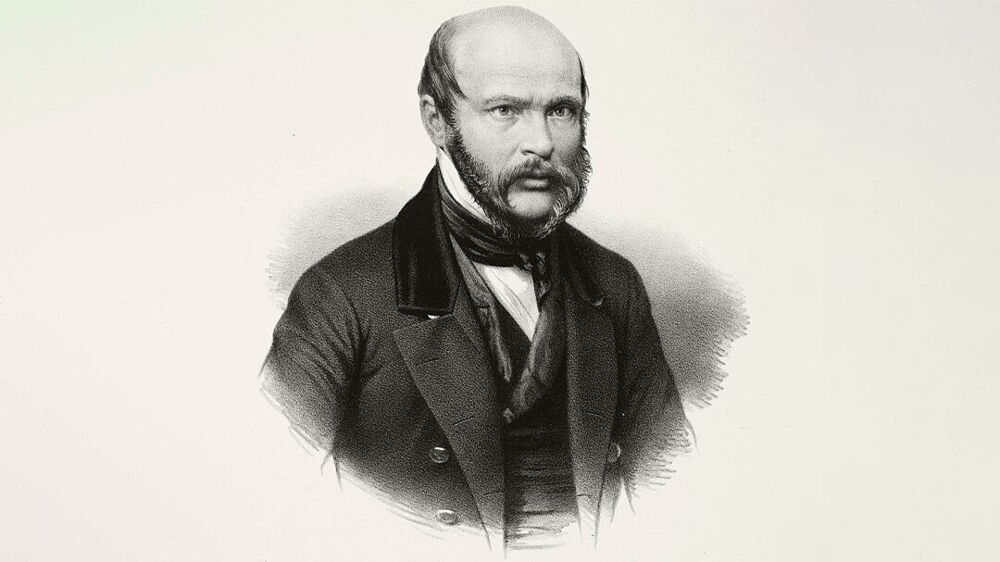

Гениальный русский художник Илья Репин признавался, что мечтал написать портрет «великого старца» — так на склоне лет Николая Ивановича называли друзья и коллеги. В дни приезда в Москву на празднование 50-летия своей врачебной практики в мае1881 года Пирогов позировал Репину в гостинице «Дрезден», результатом чего стали портрет маслом и серия рисунков для гипсового бюста. На портрете Пирогов изображён умудрённым стариком, который с прищуром смотрит в глаза зрителю картины. Ярким огоньком на груди его пламенеет пятно красного цвета, словно это горячее сердце горьковского Данко…

Из медицинской практики Пирогова наиболее известен факт его участия в Крымской войне (1853—1856). На самом деле Пирогов был на полях четырёх войн. Первой была Кавказская война: в 1847 году он по приказу императора Николая I выехал в Дагестан, где шли тогда боевые действия. При осаде аула Салты он впервые в истории медицины провёл операцию с эфирным наркозом в полевых условиях. Пирогов также впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом (впоследствии это гипсовая повязка), для фиксации повреждённых конечностей, что нередко спасало раненого от ампутации.

Биограф и публикатор писем и мемуаров Н.И. Пирогова доктор медицины Ю. Г. Малис в книге «Николай Пирогов. Его жизнь, научная и общественная деятельность» (1893) пишет: «В кавказских экспедициях врачам действующих отрядов приходилось работать под метким ружейным огнём горцев. Врачей очень часто ранили и убивали (…). Пирогов устроил при главной квартире отряда, находившейся вне линии обстрела, полевой лазарет. Этот крайне примитивно устроенный лазарет составляли несколько шалашей из древесных ветвей, покрытых сверху соломой. Койками служили две длинные скамьи, сложенные из камней и покрытые тоже соломой; между ними были прорыты канавы для стока воды. На этих же камнях Пирогов со своими ассистентами делал операции и перевязки, обыкновенно стоя на коленях, в согнутом положении тела. В дни штурмов приходилось так работать более 12 часов в сутки. Под Салтами Пирогов имел случай провести 100 хирургических операций с эфирным наркозом. Всё время осады Салтов Пирогов прожил в солдатской палатке, без пола».

В 1870 году, во время Франко-прусской войны, он был приглашён на фронт от имени Международного Красного Креста для наблюдения за работой санитарных служб воюющих армий. Пирогов поехал за свой счёт, он провёл пять недель в Германии, Эльзасе и Лотарингии, осмотрел около 70 военных госпиталей, оказывал помощь раненым. Ехал в вагонах третьего класса или в теплушках, шёл пешком, спал на полу, питался где придётся и чем придётся.

В период Русско-турецкой войны 1877—1878 годов император Александр II предложил ему возглавить медицинскую службу России в Болгарии. Осенью 1877 года Пирогов прибыл в Болгарию, где организовал лечение солдат, уход за ранеными и больными в военных больницах. С 10 октября по 17 декабря 1877 года совсем уже не юный Пирогов проехал свыше 700 км на бричке и санях по территории в 12 тыс. квадратных километров, занятой русскими войсками, между реками Вит и Янтра, посетив 11 русских военно-временных больниц, 10 дивизионных лазаретов и три аптечных склада, дислоцированных в 22 населённых пунктах. Всё это время он занимался лечением и оперировал как русских солдат, так и болгар.

Перейдём к наиболее известному подвигу Пирогова — его участию в Крымской войне, что в деталях освещено как самим Николаем Ивановичем, так и его мемуаристами. Подробности данного эпизода — яркое и даже жестокое свидетельство того, как же на самом деле всё было устроено в монархической России, безудержно прославляемой ныне официозными пропагандистами.

Доктор медицины, тайный советник, почëтный лейб-медик Высочайшего двора Российской империи И. В. Бертенсон (1833—1895) свидетельствует: «Кто мог бы поверить, что в тяжёлую эпоху Крымской войны, когда тысячи людей гибли за родину от жестоких вражьих снарядов, а всего более от неурядицы и неумелости бывших деятелей этой войны, долженствовавших охранять здоровье и жизнь доблестных защитников знаменитой русской твердыни, — когда такой, уже в то время, известный хирург, как Пирогов, сам себя предложил к услугам осады, — он только после значительных хлопот добился разрешения отправиться в Крым?!»

В ноябре 1854 года Николай Иванович прибыл на место военных действий и был потрясён тем, что увидел. В его книге «Начала общей военно-полевой хирургии» читаем:

«Тысячи раненых, которые целые дни переносятся на перевязочные пункты, в сопровождении здоровых (…). И вот перевязочный пункт быстро переполняется сносимыми ранеными; весь пол, если пункт находится в закрытом пространстве (как, напр., это было в николаевских казармах и Дворянском собрании Севастополя), заваливается ими; их складывают с носилок, как попало; скоро наполняется ими и вся окружность, так что и доступ к перевязочному пункту делается труден; в толкотне и хаотическом безпорядке слышатся только вопли, стоны и последний хрип умирающих; а тут между ранеными блуждают, с стороны в сторону, здоровые товарищи, друзья и просто любопытные! Между тем стемнело; плачевная сцена осветилась факелами, фонарями и свечами; врачи и фельдшера перебегают от одного раненого к другому, не зная, кому прежде помочь; всякий, с воплем и криком, зовёт к себе! Так бывало часто в Севастополе на перевязочных точках, после ночных вылазок и различных бомбардировок».

А вот картина транспортировки раненых, которая предстала перед Пироговым: «Дождь лил, как из ведра, больные и между ними ампутированные, лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших волов и лопались с треском; слышались в то время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдалённый гул севастопольских пушек».

И.В. Бертенсон резюмирует свидетельства Пирогова: «Высшая степень беспорядка по снабжению больных всем необходимым, злоупотребления, доходившие до бесстыдства, — вот что составляло общий фон деятельности военно-медицинской администрации». Интенданты спускали в трактирах за вечер тысячи рублей, комиссариатские чиновники с годовым трёхсотрублёвым жалованьем проигрывали десятки тысяч в карты.

Хаос и невообразимая сутолока, царившие на перевязочных пунктах, были вскоре устранены Пироговым, который организовал сортировку раненых на четыре группы: 1) смертельно раненные препоручались сёстрам милосердия и священнику; 2) требовавшие неотложной помощи получали её немедленно на перевязочном пункте; 3) нуждавшиеся в серьёзных, но не экстренных операциях помещались в госпиталь; 4) легко раненных перевязывали и отправляли обратно. Именно Пирогов создал применяемую и поныне не только в военных условиях систему маршрутизации массовой медицинской помощи.

Однако коренных изменений в судьбе раненых даже усилия Пирогова принести не могли, потому что царская военная машина работала без оглядки на страдания и смерти солдат. Из письма Пирогова к баронессе Э.Ф. Раден: «И вот всех этих труднооперированных свалили зря, как попало, в солдатские палатки… До сих пор с леденящим ужасом вспоминаю эту непростительную небрежность нашей военной администрации. Но этого было мало! Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними… А когда кто-нибудь входил в эти палатки, то все вопили о помощи, и со всех сторон громко раздавались раздирающие, пронзительные стоны и крики, и зубовный скрежет, и то особенное стучание зубами, от которого бьёт дрожь. От 10 до 20 мёртвых тел можно было находить меж ними каждый день».

За время обороны Севастополя Пироговым было сделано более 5000 операций. 1 июня 1855 года больной, измученный физически и нравственно, он уехал из Севастополя в Петербург, чтобы отдохнуть и добиться улучшения ситуации в госпиталях. Ничего не добившись, в сентябре он вернулся в Севастополь, где, как пишет Ю.Г. Малис, застал множество раненых после штурма Малахова кургана. «Несчастные кучами лежали в палатках на Северной стороне. Других приготовляли к отсылке в Симферополь или в Бахчисарай. Теперь весь вопрос попечения о раненых и больных сводился к дальнейшему их транспорту из Симферополя, куда всех раненых направляли прежде всего. В этом пункте скопилось свыше 13 тысяч больных и раненых. В городе не хватало места, и в госпиталях его царствовал такой беспорядок, что в результате последовало Высочайшее назначение следственной комиссии».

Пирогов перенёс свою деятельность в Симферополь. Для помещения больных были построены бараки из досок, лишённые всяких удобств, не имевшие даже полов. Бараки эти не защищали больных ни от холода, ни от дождя. И бараки, и квартиры для сестёр милосердия были холодны, сыры и совершенно не имели вентиляции. Госпитальная же администрация во главе с генералом Остроградским очень неохотно отпускала дрова, тёплую одежду и горячую пищу. «Я должен был, — рассказывал Пирогов, — неустанно жаловаться, требовать и писать. (…) Однажды после неоднократных и напрасных моих просьб к нему о том, чтобы он снабдил нас дровами для отопления наших ледяных бараков и помещений сестёр, Остроградский напал на одно моё «неприличное выражение» в письме («имею честь представить на вид») и пожаловался на меня князю Горчакову (командующему войсками в Крыму в 1856—1861 годах. — А.Д.), и вследствие этой жалобы мы дров не получили, но я зато получил резкий выговор от Горчакова».

Николаю Ивановичу поручено было также осмотреть до 70 военных госпиталей в Перекопе, Херсоне, Екатеринославе, Харькове и других городах, которые были в то время переполнены дифтеритическими и тифозными больными и ранеными. Множество больных лежали с отмороженными ногами, что напоминало некую эпидемию отморожений, которая была вызвана транспортировкой больных и раненых в открытых санях при 20-градусных морозах. «Страшное это было время, — признавался H.И. Пирогов, — его нельзя забыть до конца жизни!»

Свой военный опыт Пирогов обобщил афоризмом: «Война — это травматическая эпидемия. Как при больших эпидемиях всегда недостаёт врачей, так и во время больших войн всегда в них недостаток».

Со злоупотреблениями, воровством, бесстыдством госпитальной администрации Пирогов боролся всю свою жизнь и немало от этого претерпел. Так, в 1841 году, вступив в должность заведующего хирургическим отделением 2-го Военно-сухопутного госпиталя, «положение, в котором он нашёл госпиталь, привело его в ужас: грязь, вонь, сырость, невероятная скученность больных, притом ещё заразных, и сплошное, наглое воровство», — пишет врач и мемуарист Пирогова В.Г. Бать.

Царившие в этом госпитале порядки, с которыми ему пришлось сражаться, Николай Иванович описал в книге «Вопросы жизни. Дневник старого врача»: «Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами, без зазрения совести, от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина, например, сплошь да рядом отпускалась бычачья жёлчь, вместо рыбьего жира — какое-то иноземное масло. Хлеб и вся вообще провизия, отпускавшиеся на госпитальных, были ниже всякой критики. Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и коммисары проигрывали по нескольку сот рублей в карты ежедневно (фельдшер больницы в Москве в то время получал около 100 рублей в год. — А.Д.). Мясной подрядчик, на виду у всех, развозил мясо по домам членов госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы уксуса, разных трав и т.п. В последнее время дошло и до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с ран: корпию, повязки, компрессы и проч., и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки, снятые с ран, в особые камеры, расположенныя возле палат с больными».

Ненависть и злоба «властителей» 2-го Военно-сухопутного госпиталя дошла до того, что Пирогова «пытались представить сумасшедшим: однажды главный врач госпиталя, Лоссиевский, приглашает в контору доктора Неммерта, ассистента Пирогова, и вручает ему запечатанный пакет с надписью «секретно», в котором значится: «заметив в поведении г. Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Главный доктор Лоссиевский», — пишет В.Г. Бать.

Так что увиденное в госпиталях Севастополя и других городов для Пирогова не было новостью. После тяжелейших испытаний во время Крымской войны Николай Иванович добился аудиенции у Александра II, в ходе которой рассказал императору о проблемах в армии и госпиталях, что государю не понравилось. В итоге Пирогова удалили из Петербурга и вообще отстранили от влиятельных постов в медицине. Вместо этого его направили в Одессу на высокую чиновничью должность — попечителя Одесского учебного округа.

На ниве народного образования Николай Иванович добился как значительных результатов, так и неприязни царских чиновников. В детстве и юности Пирогов испытал бедность и даже нищету: его дед был простым солдатом, а отец, военный казначей майор И.И. Пирогов, был необоснованно обвинён в крупной растрате, которую был вынужден покрыть ценой полного разорения семьи. Поэтому демократические взгляды были органичны Пирогову, а проблемы образования очень близки.

Поступил в Московский университет в 14 лет и, блестяще его окончив, он стоял за то, чтобы образование было доступно всем сословиям и национальностям в России. Пирогов разрабатывал проекты университетской реформы, предлагал упразднить мундир, устранить полицейский надзор за студентами и сделать свободным вход в университет. Царь, узнав о таком проекте, за обедом раздражённо швырнул на стол салфетку: «Тогда будет столько же университетов, сколько кабаков!» Пирогов ратовал за свободу и равенство, царь же более всего ценил полицейщину.

Очень высоко отзывался об общественной деятельности Пирогова Н.Г. Чернышевский: «О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку невозможно думать не так, как думает г. Пирогов».

В Одессе местная знать невзлюбила Николая Ивановича и обвинила в «излишнем либерализме», после чего в 1858 году он был назначен попечителем Киевского учебного округа. В Киеве с Пироговым произошёл показательный случай, оттеняющий его взгляды, натуру и стиль. Когда он был зван на вечер к генерал-губернатору (княгиня желала просить совета у профессора Пирогова), то пришёл не в мундире или во фраке, а в своём порыжевшем балахоне, рассказывает Ю.Г. Малис. Он сел, точно в сельской школе, помолчал, не вслушиваясь в разговоры, а потом, перебивая общую беседу, спросил:

— Что, княгиня, хотели вы от меня?

— Совета, Николай Иванович. Как воспитать мне своего сына, чтобы с честью носил имя князей Васильчиковых.

— В деле воспитания нет князей Васильчиковых. Здесь все равны, княгиня, — коротко ответил Пирогов и ушёл. После этого гостиная княгини Васильчиковой стала центром травли нового попечителя.

С первых же своих шагов в педагогике Николай Иванович делал всё, чтобы отменить телесные наказания, которые были узаконены. В Киеве Пирогов попытался отменить розги административно, своим приказом, но безуспешно. Киевский губернатор князь Васильчиков поставил перед царём вопрос ребром: «Либо я, либо Пирогов». И Пирогов был высочайше уволен с поста попечителя 18 марта 1861 года. «Колокол» Герцена написал по этому поводу: «Отставка Н.И. Пирогова — одно из мерзейших дел России дураков против Руси развивающейся».

Среди выдающихся научных и профессиональных достижений Пирогова, обогативших мировую медицину, всего важнее то, что он одним из первых органически связал топографическую анатомию и оперативную хирургию (топографическая анатомия изучает взаимное пространственное расположение органов и тканей разных систем в той или иной области тела, является теоретической основой для современной оперативной хирургии, применяется для установления диагноза и планирования хирургических вмешательств). Пользуясь методом замораживания и распила трупов в разных направлениях, Пирогов изучил трёхмерные взаимоотношения органов и издал первый анатомический атлас под названием «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через замороженное тело человека в трёх направлениях», который остаётся незаменимым руководством для хирургов по сей день.

Где бы ни находился Николай Иванович, какую бы должность ни занимал, и даже уйдя на пенсию, он всегда неустанно оказывал медицинскую помощь всем нуждающимся. Незадолго до смерти Пирогова его супруга Александра Антоновна обратилась в Святейший синод с просьбой разрешить не предавать земле, а забальзамировать тело Николая Ивановича. Такое разрешение церковными властями было дано. И многие считали, что упокоение Н.И. Пирогова в виде нетленного тела в церквушке в деревне Вишня (теперь это в черте города Винница) было осуществлено так, как если бы он был святым. Жители Вишни, посещая церковь Николая Чудотворца, обращались к телу Н.И. Пирогова, как к мощам святого. Даже немецкие оккупанты в период Великой Отечественной войны тела Н.И. Пирогова не посмели побеспокоить.

«Не хочу видеть моими глазами бесславия моей родины; не хочу видеть Севастополь взятым; не хочу слышать, что его можно взять, когда вокруг его и в нём стоит с лишком 100000 войска, — писал жене из Севастополя Николай Иванович. — Я люблю Россию, люблю честь родины, а не чины; это врождённое, его из сердца не вырвешь и не переделаешь; а когда видишь перед глазами, как мало делается для отчизны и собственно из одной любви к ней и её чести, так поневоле хочешь лучше уйти от зла (…), но я не виноват, что душа ещё не состарилась. О, как будут рады многие начальства здесь — которых я также бомбардирую, как бомбардируют Севастополь, — когда я уеду».

Светлая память о великом сыне России, который прожил нелёгкую жизнь, наполненную каждодневными подвигами во спасение людей от болезней и смерти, навсегда останется в наших сердцах.

Александр ДЬЯЧЕНКО.