В раннем детстве я не отличал свой день рождения от великого праздника Международной солидарности трудящихся ⸺ Первого мая. Но когда подрос, то известие о том, что знамя Победы было поднято над рейхстагом 30 апреля 1945 года, навсегда отпечаталось в душе. Детская память прочно запечатлела глаза фронтовиков, которые в 50-е годы минувшего века были ещё далеки от старости, и каждая встреча с ними была для нас, пацанов, не видевших войны, предвкушением рассказов о геройских подвигах, которые принесли Великую Победу. Но фронтовики того времени не были склонны к обстоятельным воспоминаниям о военных событиях и в основном отмалчивались, что подчас вызывало мальчишеское недоумение: как же так? Ведь военные годы ⸺ это самые главные годы в жизни, и почему же надо что-то о них скрывать? По детской наивности мы не понимали, что фронтовики сильнее всего помнили о многих миллионах погибших товарищей и вольно или невольно обвиняли себя в том, что остались живы, а те, кто с войны не вернулся, были куда лучше. Самое проникновенное для фронтовика, встретившего товарища, с кем был знаком ещё до войны, было восклицание: «Жив?!!» ⸺ и затем крепчайшее объятие, как будто труднее всего было согласиться с тем, что война всё-таки пощадила друга. Обилие инвалидов Великой Отечественной было характернейшим атрибутом послевоенных лет. Вот в такой обстановке вырастало моё поколение ⸺ поколение родившихся вскоре после войны, поколение детей Победы. Мы втайне завидовали старшим братьям, не успевшим в силу юного возраста взять в руки оружие, но прошедшим все тяготы военного времени и получившим имя «Дети войны». В полной мере это относилось к моему старшему брату, родившемуся в 1933 году. Когда в каком-то разговоре я слышал удивлённый вопрос, почему у нас с братом такая большая разница в возрасте ⸺ почти 15 лет ⸺ то почти всегда отвечал: «Потому что между нами была война».

После разгрома немецкого фашизма и освобождения половины мира от гитлеровского сапога на смену Великой Отечественной войне пришёл Великий Отечественный труд. Довоенный промышленный потенциал был восстановлен менее, чем за пятилетие, и это ⸺ заслуга прежде всего рано повзрослевших «детей войны». Но вместе с гигантскими материальными потерями Великая Отечественная принесла и не поддающиеся никакому разумному осмыслению людские потери. Это была величайшая народная трагедия. До сих пор точные цифры потерь невозможно определить, хотя сомнению не подлежит, что они далеко превысили 20 миллионов человек. Но наиболее тяжело укладывается в сознании тот факт, что на одного погибшего с оружием в руках приходились двое гражданских ⸺ следствие осуществления пресловутого «плана Ост» на оккупированных врагом территориях. Ни одна из стран, участвовавших во Второй Мировой, не может отметиться таким соотношением, кроме разве что Китая, но там учёт потерь ещё более затруднён, чем у нас. И если материальные потери позволил восстановить Великий Отечественный труд, то великую трагедию людских потерь могла преодолеть только Великая Любовь ⸺ первые 10 послевоенных лет были отмечены невиданным взрывом рождаемости. Повзрослевшие «дети войны» с братской нежностью передавали эстафету «детям Победы», родившимся в эту пору Великой Любви. И главная задача нашего поколения «детей Победы» ⸺ передать эту эстафету своим детям, внукам и правнукам.

Но, думая о судьбе сегодняшних мальчишек и девчонок, невозможно в год 80-летия Великой Победы не вспомнить о тех, кто её создавал. А это ⸺ прежде всего —поколение наших отцов, которых с полным основанием можно назвать «поколением детей Революции».

Биография моей семьи в полной мере может быть названа «биографией ХХ века», поскольку на судьбе моих родных отразились все великие события, начиная с Революции и кончая рождением великой Советской Державы. Старший брат, Юрий Николаевич Змиевской, ушедший из жизни в феврале 2019 года, оставил мемуары, где постарался отразить наиболее значимое в семейных делах. Я в основном постараюсь следовать его воспоминаниям, поскольку его детство пришлось на военную пору, о чём сообщу ниже.

Мой отец, Николай Иванович Змиевской, родился в Богодухове Харьковской области, был старшим в семье, состоявшей из пятерых братьев и двух сестер. Окончив школу в Богодухове, он поступил в Харьковский строительный институт. Ещё в Богодухове он увлекался музыкой, в основном народными инструментами: балалайка, домра, гитара. Учась в институте, он окончил также и вечернее отделение Харьковской консерватории по классу домры и играл в оркестре народных инструментов. После института был призван в армию и служил в Витебске, где познакомился с моей матерью, Марией Ивановной Кочергиной, и женился на ней.

После службы в армии и женитьбы на Марии Ивановне отец переехал в Москву и, как инженер-строитель, устроился работать на Всесоюзную строительную выставку заведующим технической библиотекой. В те времена Выставка была очень серьёзной организацией, т.к. в период индустриализации страна представляла сплошную стройку, и на выставку легла обязанность по обобщению и распространению передовых методов. Техническая библиотека была очень неплохой, работали там в основном старые дворянки, обладающие высокой эрудицией и знавшие иностранные языки. Отец, имея большую склонность к гуманитарным наукам и культурным достижениям, нашёл с ними общий язык, и те его очень уважали.

(Комментарий: Свою историю выставка, именуемая сегодня «Росстройэкспо», ведет с 1930 года — когда вышло соответствующее Постановление Совета Труда и Обороны и разворачивалась грандиозная программа первой пятилетки, заложившей фундамент социализма. Программа предусматривала строительство объектов чёрной и цветной металлургии, гидроэлектростанций, создание промышленного потенциала в различных отраслях. Главными задачами выставки стали пропаганда и обобщение передового опыта и ударного труда в строительстве, а также ознакомление специалистов с передовыми идеями и новейшими технологиями строительной отрасли. Ввиду особой значимости задач, поставленных перед выставкой, к работе на ней были привлечены лучшие кадры архитекторов и инженеров-строителей, как имевшие ещё дореволюционный опыт, так и представлявшие новую, советскую техническую интеллигенцию. Выставка создавалась в соответствии с Генеральным планом развития Москвы, утверждённым В.И. Лениным.

Уже в апреле 1933 г. была открыта временная экспозиция, а выставка получила название Постоянной Всесоюзной Строительной (ПВСВ), в соответствии с Постановлением СТО от 1930 года. Окончательное завершение строительства и официальное открытие ПВСВ состоялось в январе 1935 года. Главное здание, получившее название «Дом-самолёт», явилось памятником постконструктивизма и представляет выдающуюся культурную ценность. Вся территория ПВСВ стала именоваться «квартал № 465 района Хамовники», впрочем, тогда район назывался Фрунзенским.

Само название — ПВСВ — говорит о том, что выставка отражала постановку и решение задач государственной важности. Задачи эти, без преувеличения, имели и всемирный характер: все наши экспозиции на Всемирных выставках предварительно проходили через ПВСВ и имели неизменный грандиозный успех.

В 1956 году ПВСВ была передана в ведение Академии строительства и архитектуры, а в 1958 году Совет Министров СССР принял Постановление об объединении ПВСВ с Всесоюзной Выставкой Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ СССР). Со следующего, 1959 года, Строительная выставка стала одним из важнейших разделов ВДНХ СССР под названием «Павильон «Строительство»».

Сразу же после распада СССР вокруг «Росстройэкспо» закипели буйные буржуазние страсти[1].

То, что сейчас планируется в квартале 465, прямо противоречит заявленной государственной политике. Многократные обращения в соответствующие органы: Правительство Москвы, департаменты и комиссии при органах исполнительной власти, круглые столы с участием представителей Москомархитектуры, Москомнаследия, дважды ⸺ Мосгордумы ⸺ результата не дали. Вопиющее наступление бизнеса на условия проживания местных жителей, на мнение москвичей, преисполненных высокой степени уважения к заслугам Строительной выставки, продолжается).

С первых дней войны Николай Иванович, как офицер запаса, был мобилизован. Ему в некоторой степени повезло: будучи одновременно и строителем, и музыкантом, он не был отправлен на передовую, а получил назначение в строительные войска, где всю войну строил госпитали. Вместе с этим он не расставался со своей любимой домрой и постоянно участвовал во фронтовых концертах самодеятельности (с учётом консерваторского образования класс игры его был настолько высок, что выступления везде имели большой успех). За заслуги в строительстве и особенно в художественной самодеятельности, укреплявшей боевой дух бойцов, он был в 1945 году награждён по совокупности орденом Красной Звезды. Его боевой путь закончился не где-нибудь, а в Потсдаме, где летом 1945 года проходила историческая конференция, определившая послевоенное устройство мира. Демобилизовавшись в звании старшего лейтенанта, он не вывез из Германии никаких трофеев, кроме музыкальных инструментов. Благодаря этому в доме можно было организовать целый оркестр: пианино, аккордеон, две гитары, две скрипки. Две домры дополняли оркестр ещё с харьковских времен. Так что с Николаем Ивановичем война обошлась несколько более милосердно, чем с его братьями и сёстрами.

Одно только всю войну давило на сердце: он ничего не знал о судьбе семьи, оказавшейся в оккупации. На его постоянные запросы в конце лета 1945 года, наконец, пришёл ответ, что жена и сын сумели выжить и в оккупации в Витебске, и в лагере для «остарбайтеров» в Германии. Наверно, это известие обрадовало Николая Ивановича не меньше, чем день Великой Победы. Он сорвался с места и отправился в Витебск, где сумел найти родных среди развалин. Война настолько изменила всех, что Юра поначалу даже не узнал отца в суровом военном, и только когда Николай Иванович позвал его: «Сынок!», то всё встало на свои места.

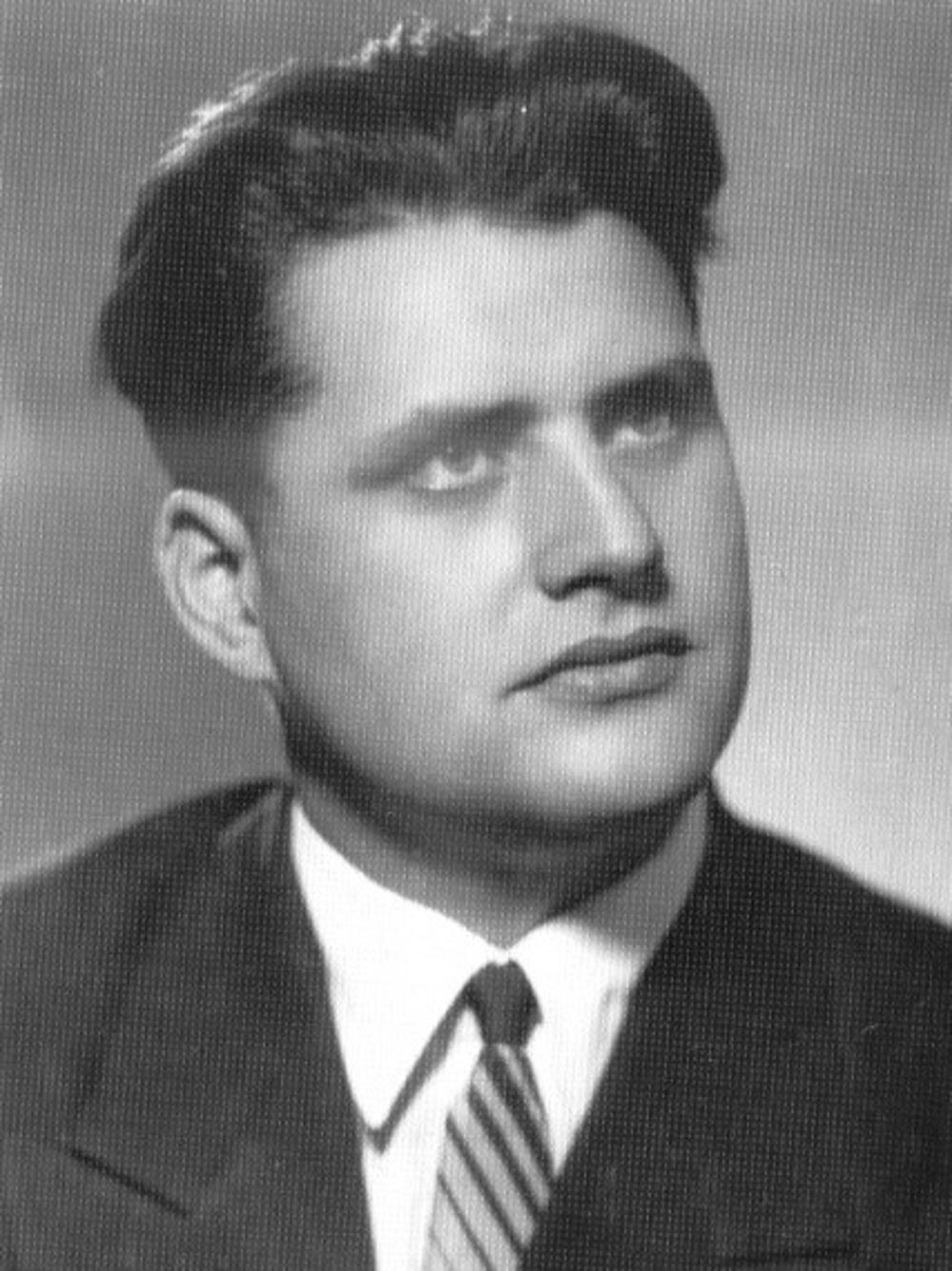

Николай Иванович Змиевской (1906-1968)

Целую эпопею можно сочинить о жизни сестры Николая Ивановича, Ольги Ивановны. Типичная украинка, она обладала решительным и напористым характером. Как все Змиевские, она окончила богодуховскую школу-семилетку и пошла работать в богодуховской конторе по заготовке сельхозпродуктов и в Харькове дежурной на электростанции. Работала по ночам, а днем училась на фельдшерских курсах.

Работая в Харькове, Ольга познакомилась с Иваном Ракловым, кадровым военным родом из казаков. Они поженились, и Ольга стала работать в той же военной части, где служил Иван. Перед самой войной её досрочно аттестовали на медицинских курсах со званием фельдшера.

Придя на работу 22 июня 1941 года, Ольга и другие женщины не увидели никого из военной части, в которой они работали. Всех ночью по тревоге перебросили под Москву. Ольга пошла в военкомат, и её, как фельдшера, направили в харьковский военный госпиталь. Вскоре пришло сообщение о гибели под Смоленском Ивана Раклова, так что семейное счастье оказалось для неё весьма недолгим. В госпитале она проработала до подхода немцев к Харькову. Предстояла эвакуация в Сибирь, но Ольга приняла решение не уезжать в эвакуацию и стала сопровождать эшелоны с новобранцами, отправляемыми на фронт. Работа эта была не из лёгких. Новобранцев выгружали, не доезжая фронта, и километров по 100 приходилось идти вместе с ними походным маршем — и в мороз, и в слякоть, и в жару. Однажды зимой 1941-42 года после трудного перехода практически по снежной целине у неё отказали ноги. Командир колонны даже на день задержал из-за этого очередной марш, хотя это грозило ему серьёзными неприятностями по службе. Выручил Ольгу пожилой коллега-фельдшер, помнивший ещё Первую мировую: в приказном порядке дал ей выпить стакан спирта. Это помогло: Ольга кое-как встала на ноги и пошла вместе со всеми. Может быть, именно с этого времени у неё выработалась привычка лечить любые недуги только самыми радикальными методами: например, вместо горчичников она при простудах намазывала горчицей целый газетный лист и заворачивалась в него, будто в простыню.

Однажды по прибытии на Волховский фронт она решила остаться на передовой и получила назначение в одну из частей. Бои там были тяжёлыми, часть попадала в окружение, но всё окончилось благополучно. Проблемы возникали с другой стороны. Молодая и очень красивая женщина (а Ольге Ивановне было тогда 27 лет) привлекала внимание офицеров совсем не с военными целями. Она их отшивала, но скандалы были постоянными. После одного из таких скандалов она поехала в штаб армии и потребовала, чтобы её перевели в другую часть. С тех пор Ольга Ивановна терпеть не могла офицеров, особенно штабных, именуя их не иначе, как «офицерьё». Армейский штаб направил её санинструктором в отдельную бригаду морской пехоты. Казалось бы, моряки — народ грубый, но как раз там Ольга Ивановна встретила уважение и поддержку и со стороны командиров, и со стороны рядовых. Она готова была пройти с морпехами всю оставшуюся войну, несмотря на то, что они участвовали в самых жестоких боях.

Во время одного из таких боев в Силезии уже зимой 1945 года, пробираясь на передовую, она попала под миномётный обстрел и получила тяжёлое ранение в грудь и ноги и контузию. В госпитале её даже поначалу поместили в покойницкую, но железный характер и природный запас здоровья выручили — дело медленно, но верно пошло на поправку. И в этот момент пришло сообщение о смерти матери, Ульяны Афанасьевны.

Ольга Ивановна Змиевская (1915-2011)

Ольга Ивановна досрочно выписалась из госпиталя, не долечившись как следует, похоронила мать и снова пошла в военкомат. Там её направили на Дальний Восток, где начиналась война с Японией. Кончать войну ей довелось в легендарных местах — Порт-Артуре и Дальнем. Там она познакомилась с бравым морпехом Петром Величко, и они поженились. Поколесив по послевоенному СССР, они осели в Сталинграде, где Пётр стал работать в порту, а Ольга Ивановна в медицинском институте.

Судьба младшего брата Дмитрия Ивановича, родившегося в 1916 году, сложилась нелегко. Человек добрейшей души, он в конце 20-х-начале 30-х годов стал особенно близок к матери, взяв на себя большие заботы по хозяйству. Старшие братья жили уже не в родном доме, и Дмитрий оказался старшим мужчиной в семье. Он мастерски освоил плотницкое и столярное дело, но самое примечательное было в том, что мать Ульяна Афанасьевна передала ему все свои познания по части природных лечебных средств. Поэтому Дмитрий тоже мог считаться знахарем, т.е. уважаемым человеком в родном Богодухове. Образования получить он не успел: после службы в армии пробыл дома недолго: началась война. С первых дней войны он был мобилизован и сразу же в 1941 году под городом Винницей попал в плен. Спасло его то, что во время предыдущей службы в армии он был поваром. Когда немцы это узнали, они назначили его в лагерную кухню готовить баланду для пленных. По этой причине он не погибал от голода. До самого конца войны его пересылали из лагеря в лагерь, заставляли работать на бауэров (немецких помещиков) и на фабриках. Под конец войны, когда наши войска уже подходили к той местности, где был лагерь, кто-то из немцев сказал по секрету, что их готовятся расстрелять. Дмитрий с группой пленных бежал из лагеря, и примерно неделю они скрывались в лесу до прихода наших войск.

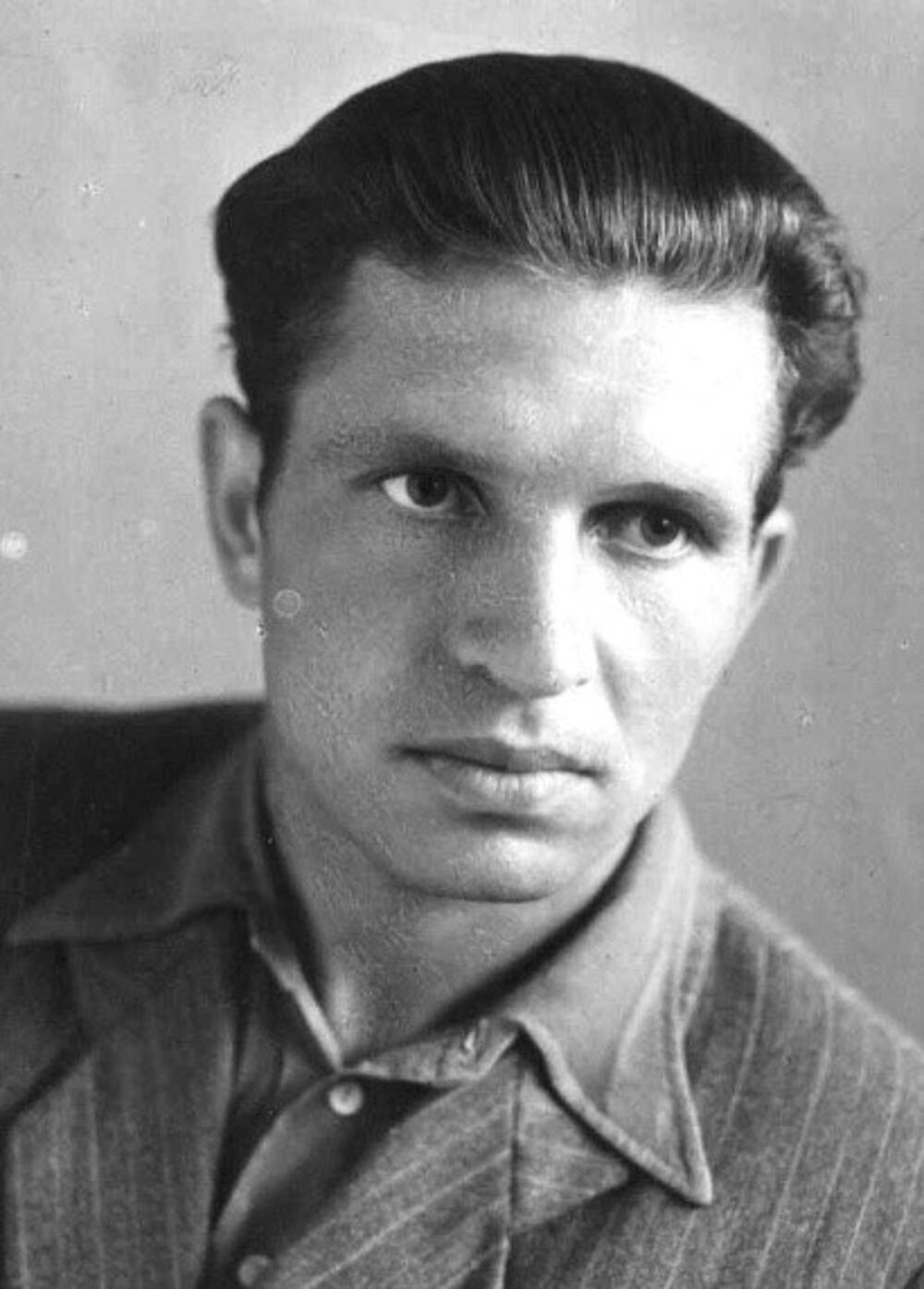

Дмитрий Иванович Змиевской (1916-2006)

Здесь следовало бы остановиться на вопросе, который муссируется современными хулителями того времени о том, что чуть ли не всех попавших в плен после освобождения отправляли прямиком в ГУЛАГ. На самом деле было совсем не так. Повсеместно были созданы фильтрационные комиссии, которые разбирались, кто где был и как себя вёл в плену. К офицерам был подход строгий, к солдатам — попроще. Если ты сотрудничал с немцами и выдавал своих, то твоё дело передавали в военный трибунал, и возможен был не только ГУЛАГ, но и расстрел. Если за тобой ничего не было и состояние здоровья было удовлетворительное, то во время войны тебя направляли в действующую армию, а после окончания войны — на работы по восстановлению разрушенной войной экономики. Если здоровье не позволяло, отпускали домой. Так произошло и с Дмитрием, его отпустили домой.

Печально, хотя и героически, сложилась судьба младшего из Змиевских — Григория Ивановича. Он с юных лет тянулся к знаниям, хорошо учился в школе и по примеру старшего брата Николая, который был для него непререкаемым авторитетом, мечтал поступить в институт и стать инженером. В 1939 году он окончил школу, его сразу призвали в армию: в воздухе отчётливо пахло порохом, призывной возраст уменьшили до 18 лет. В 1941 году с началом войны его направили в артиллерийское училище в Архангельске, которое он окончил в декабре 1941 года, получил звание лейтенанта и отправился на передовую. Всю войну он провоевал в реактивной артиллерии (знаменитые «катюши»), был много раз награждён. Сохранились скупые строчки из писем, отправленных им с фронта на фронт старшему брату Николаю, последнее письмо с маленькой фотографией пришло в 1943 году. К этому времени он стал уже опытнейшим офицером, о чем говорят скупые строки наградных листов:

«т. Змиевский (фамилия в документах указывалась именно так) в период боев с 23.02. 43 г. по 19 03. 43 г. огнём своей батареи уничтожил два станковых пулемета противника, один ручной и подавил огонь двух минометных батарей, уничтожил 50 солдат и офицеров противника. Будучи ранен в руку 26.02. 43 г., не ушел с наблюдательного пункта, продолжал уничтожать фашистов, до сих пор находится в строю — умело руководит батареей. Ходатайствую о награждении тов. Змиевского орденом «Красная Звезда»».

Можно понять из этого представления, что Григорий Иванович уже в начале 1943 года командовал батареей, и командовал, как видно, весьма умело. Но это было ещё только начало награждений. Накануне Белорусской операции он был представлен к ордену Александра Невского — ордену, которым награждали младший офицерский состав, причём кавалеров этого ордена в итоге оказалось меньше, чем даже Героев Советского Союза — это были офицеры в звании не выше майора, всегда действовавшие в самом «пекле», и большинство погибли в последующих боях. Увы, к их числу относится и Григорий Иванович. Вот выписка из наградного листа на старшего лейтенанта Змиевского:

«В ночь на 15 июня 1944 г. противник, сосредоточив крупные силы пехоты при поддержке танков и артиллерии, контратаковал 14 стрелковый полк 72 стрелковой дивизии, имея задачу овладеть крупным укрепленным пунктом д. Кутерселька и господствующими высотами в районе опорного пункта. Противник справа и слева вплотную подошел к огневым позициям (от 150 до 200 метров). Тов. Змиевский быстро организовал круговую оборону батареи. Выдвинувшись вперёд под пулеметным и автоматным огнем, корректировал огонь батареи, первая атака была отбита. Противник, перегруппировав силы, вновь пошёл в атаку. 12 часов батарея вместе с полком отражала атаки противника и отбила 7 контратак противника, из них 3 — в рукопашной схватке (подчёркнуто представляющим). В каждой атаке тов. Змиевский своим примером воодушевлял на боевые подвиги личный состав батареи. Противник, имея большие потери, не достиг своей цели. За стойкость и мужество тов. Змиевский достоин награждения орденом Александра Невского».

Отметим особо: командир батареи лично под огнём противника корректирует огонь своих «Катюш», причем в течение 12 (!!) часов батарея бьёт по противнику и отражает атаки, переходящие в рукопашные схватки. Надо ли говорить, что старший лейтенант Григорий Змиевский действует при этом где-то за гранью мыслимого, вдохновляя на подвиг не только свою батарею, но и весь полк. Ему не положено знать, что через неделю начнется грандиозная Белорусская операция, в ходе которой будет разгромлена немецкая группа армий «Центр», но именно такие офицеры обеспечили безусловный успех наступления, в ходе которого немцам устроили «сорок первый год наоборот», выражаясь словами героя Константина Симонова.

К концу 1944 года Григорий Иванович был награжден и орденом Отечественной войны: награда нашла его позднее, чем орден Александра Невского, но представление было дано на пять дней раньше. Вот оно:

«В бою 10.06-44 г. при прорыве вражеской обороны в районе ст. Белоостров, Заболотье, когда наша пехота пошла в атаку, ожившие огневые точки противника открыли шквальный огонь по наступающим подразделениям. Тов. Змиевский, находясь на НП, ведя разведку и корректировку огня батареи, обнаружил 3 станковых пулемета, 2 ручных пулемета и батарею 81мм. минометов, которые были подавлены своевременно огнём его батареи.

Трижды противник обстреливал район НП тов. Змиевского. Смело и уверенно продолжая командовать батареей, метким огнем за день боя разрушил 3 блиндажа, уничтожил 3 станковых, 4 ручных пулемета, 2 батареи 81мм минометов, скопление пехоты 10 человек.

Благодаря умной организации управления огнём, на участке поддерживаемой роты были уничтожены ОПТ, мешающие продвижению вперёд, и рота с малыми потерями, прорвав оборону. усиленно продвигалась вперёд.

Как командир-артиллерист подготовлен хорошо. Бережно относится к материальной части и технике. Много заботится о подчинённых. Достоин награждаться орденом — “Отечественная война I степени”»

Следующая награда, относящаяся к январю 1945 года, застала его уже в звании капитана и командира не батареи, а дивизиона:

«В боях с немецко-фашистскими захватчиками капитан Змиевский показал себя мужественным и смелым офицером. В боях по прорыву сильно укреплённой оборонительной полосы противника в районе Гладки-Корнево с 14 по 17 января 1945 г. и последующих боевых действиях по преследованию противника, несмотря на самые трудные условия боя, дивизион благодаря умелому управлению непрерывно поддерживал своим огнём наступление нашей пехоты. В этих боях огнём дивизиона уничтожено 4 минометных батареи, батарея 75 мм орудий, 9 пульточек, свыше батальона живой силы, подавлен огонь 3-х минометных батарей, 6 отдельных орудий, 6 пульточек, подбит 1 танк противника. Следуя вместе с пехотой, 28.01 1945 года в районе д. Трунец дивизион попал в окружение. Противник превосходящими силами контратаковал наши части, тесня их, угроза создалась большая. Капитан Змиевский умело организовал круговую оборону. В тяжёлых боях личный состав дивизиона в рукопашной схватке отразил контратаку, нанеся большие потери врагу и взяв в плен 700 немецких солдат и офицеров. Затем он умело организовал вывод дивизиона из окружения без потерь. За исключительную смелость и мужество капитан Змиевский достоин награждения орденом Красного Знамени».

Как видим, дороги войны привели Григория Ивановича в Восточную Пруссию. Именно здесь в начале 1945 года проходили тяжёлые бои, поскольку для успеха Берлинской операции необходимо было сначала ликвидировать мощную группировку немцев, нависающую над правым флангом наших войск, нацеленных на Берлин. Указанный наградной лист отражает действия войск 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Даниловича Черняховского, в задачу которого и входило ликвидировать эту группировку. Умопомрачительные бои, в ходе которых дивизион Григория Ивановича то уничтожал немецкие рубежи обороны, то попадал в окружение, выходя из такового в рукопашных схватках, причём окружая и пленяя немцев, которые сами только что брали его в окружение, отражают начальную стадию Восточно-Прусской операции, заставившую немцев бросить все резервы на оборону Кёнигсберга — цитадели Восточной Пруссии и главного опорного пункта на побережье Балтики.

Недалеко от Кёнигсберга (примерно в 150 км) немцы упорно обороняли небольшой, но важный в оперативном отношении городок Мельзак, который с февраля 1945 года несколько раз переходил из рук в руки. Дело в том, что в ходе наступления на Кёнигсберг войска 3-го Белорусского фронта рассекли на три части и прижали к побережью Балтийского моря группу армий «Север» (не ту, которая наступала в своё время на Ленинград, душила его блокадой до января 1944 года и была разгромлена в ходе зимне-весеннего наступления Красной Армии в 1944 г., а вновь образованную из остатков группы армий «Центр» и соответствующим образом переименованную). Эта группа армий насчитывала более 30 дивизий, причём это были отборные части — само собой, для защиты Кёнигсберга, столицы Восточной Пруссии и одной из главных цитаделей Германии, руководство гитлеровского рейха не жалело ничего, хотя возможности восстановления потерь на фронтах у немцев неумолимо сокращались. Но враг был ещё очень силён. Первоначальный успех наступления, обозначивший перспективу окружения рассечённых группировок немцев, развить не удалось: в феврале враг нанёс несколько мощных контрударов и восстановил сухопутные коммуникации между группировками, хотя общей линии обороны уже не существовало. Наиболее сильной из трёх немецких группировок была Хайльбергская (около 20 дивизий, развернутых к юго-западу от Кёнигсберга). Маленький городок Мельзак лежал как раз на одной из важнейших коммуникаций, и немцы старались удержать его во что бы то ни стало. Именно на окраине этого злосчастного Мельзака погиб 18 февраля сам командующий 3-м Белорусским фронтом Иван Данилович Черняховский, обстоятельства гибели которого почти точно описал в свой эпопее «Живые и мёртвые» Константин Симонов (в третьем томе, названном «Последнее лето», такой же шальной осколок снаряда убил генерала Серпилина, одного из самых любимых симоновских героев). Даже тот момент, что Черняховский был представлен к званию Маршала Советского Союза, но не успел его получить — представление опоздало буквально на день — тоже отражён у Симонова, только его герой Серпилин был представлен к званию генерал-полковника и командовал не фронтом, а армией. Жизнь, как видно, дала куда более драматичную ситуацию, чем даже самый лучший роман о войне.

После гибели Черняховского командование фронтом принял маршал А.М. Василевский, приостановивший наступление для перегруппировки сил и уничтожения немецких группировок по частям, начиная с самой сильной — Хайльбергской. Затишье было недолгим: наступление возобновилось 13 марта, и опять Мельзак оказался в центре событий. Во время одного из тяжёлых боев на командный пункт дивизиона прорвались фашисты, и Григорий Иванович, немедленно приняв роль корректировщика, вызвал огонь на себя. В результате он погиб от огня собственной батареи вместе с прорвавшимися немцами. Произошло это 15 марта 1945 года. Хайльбергская группировка была ликвидирована через 10 дней — к 25 марта, но Григорию Ивановичу уже не суждено было это увидеть.

До конца войны оставалось чуть больше месяца, а позади было почти четыре года, в любой день из которых он мог погибнуть. А ведь ему ещё не было и 25 лет…

Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Имя Григорий стало для Змиевских семейной легендой. Николай Иванович, горячо любя младшего брата, назвал в память о нём своего младшего сына, родившегося уже после войны, то есть меня. А Ольга Ивановна, адресуя письма в Москву, часто по привычке писала: не Григорию Николаевичу, а Григорию Ивановичу… Правнука Григория Ивановича, внука Григория Николаевича, родившегося в 2007 году, тоже зовут Григорием.

Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят.

Этот взгляд — словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут…

Григорий Иванович Змиевской (1920-1945)

А дальше я пересказываю мемуары старшего брата Юрия Николаевича, отразившего в своих воспоминаниях судьбу «детей войны», ставшую его собственной судьбой.

В ноябре 1940 года ему исполнилось 7 лет, но в школу его не взяли, тогда было строго — зачисляли в первый класс только тех, кому уже исполнилось 7 лет. Юре двух месяцев не хватило. Летом 1941 года Юра с матерью поехали на лето к бабушке Пелагее Сидоровне в Витебск. Там они встретили 22 июня.

Утром 22 июня Юра с двоюродным братом Геннадием (Геня, как его звали родные, рос сиротой под рукой бабушки, его мать умерла в 1933 году, когда Гене было всего 2 года, отец был репрессирован в 1937 году) играли во дворе бабушкиного дома. Вдруг в небе показались самолеты, сколько их было, сосчитать не удалось. Послышались взрывы, Юра с Геней полезли на крышу дома, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. Когда же взрывы стали приближаться к дому, их с крыши как ветром сдуло. А вскоре из выступления по радио Молотова стало ясно, что началась война. В тот же день пришла телеграмма от отца: «Немедленно выезжайте домой». Мать кинулась на вокзал, но безрезультатно. Дело в том, что пассажирские поезда из Москвы через Витебск шли до пограничной станции Бигосово. Естественно, что с первых же часов войны эти поезда не ходили. Товарные же поезда были забиты оборудованием и ценностями, которые вывозились из западных районов. Только 8 июля сформировался товарный состав для эвакуации людей. В него попали и Юра с матерью. Бабушка с Геней остались.

Около суток эшелон тащился 100 километров и остановился на границе с Россией у станции Рудня. Станция была забита железнодорожными составами. В это время в небе появились немецкие самолеты. Послышалась стрельба и совсем рядом — взрывы. Мать бросилась к дверям вагона, крикнув: «Юрка, за мной!». Юра побежал было за ней, но отстал и спрятался под скамейку. Когда первая волна самолетов прошла, Юра выскочил из вагона, перемахнул через кювет и побежал изо всех сил в поле подальше от поезда. Пробежав какое-то время, он обнаружил, что самолеты улетели. Тогда он повернулся и пошёл к поезду. У вагона встретил мать, которая была в полном ужасе и уже не надеялась его найти. Выскочив из вагона, она спряталась в канаве, всю бомбежку просидела там и не видела, как сын побежал в поле.

Рядом горел пассажирский вагон, в котором вывозили какой-то детдом. Бомба попала прямо в него. Очевидно, немцы думали, что в пассажирском вагоне едет какое-то начальство.

Самолеты улетели, разбомбив эшелон не только наш, но и другие, находящиеся на станции Рудня, ехать дальше стало не на чем. Мария Ивановна приняла решение уходить в деревню подальше от бомбардируемой железной дороги. В деревне их приютила незнакомая женщина, у которой у самой было пяток ребятишек. Никакой еды у Юры с матерью, естественно, не было, и эта добрая крестьянка ухитрилась сэкономить на своих ребятишках и выделить Юре кружку молока.

Фронт приближался. От бомбежки и обстрелов прятались в землянке. Через день по деревне прошли наши солдаты, которые несли с собой на плащ-палатке раненого командира, а следом появились немцы — молодые, холёные, в основном на мотоциклах. Первое, что запомнилось Юре — это то, что они перестреляли всех кур в деревне себе на обед. После этого Юре с матерью ничего не оставалось, как идти назад в Витебск.

Эта дорога запомнилась навсегда. По ней наши войска отступали под непрерывной бомбежкой, на обочине было огромное количество изуродованных трупов, часто обгорелых. Мать всё время повторяла: «Юра, не смотри». Придя в город, увидели, что Витебск сгорел процентов на 80, особенно центр. Сгорел не только от боёв, но и наши, отходя, специально поджигали дома, чтобы не доставались немцам. Для возвращения на Подгорную улицу, где жила бабушка, нужно было переправиться через Двину. Все мосты были взорваны, от одного берега до другого ходила только одна большая лодка, а народу на переправе было очень много, при посадке была давка. Юра с матерью присели на бревне неподалёку в надежде, что народу, наконец, станет поменьше. Тут подошла группа немецких солдат во главе с офицером. Они растолкали всех и влезли в лодку. Офицер обратил внимание на Юру с матерью и крикнул: «Фрау мит киндер, ком» (женщина с ребёнком, подойдите) и посадил в лодку вместе с солдатами.

Подгорную улицу было не узнать. Половина посёлка сгорела, в том числе и половина родной улицы. Сгорел и старый дом Кочергиных. Осталось на улице всего десяток домов, а тот, где жила бабушка, оказался на отшибе от других. Дом был полностью разграблен, исчезла вся приличная мебель, продукты, одежда. В огороде встретила свежая могила.

От оставшихся соседей удалось узнать, что произошло. Не успели Юра с мамой уехать, как начался бой за город. Ещё до отъезда от бомбежек в саду недалеко от дома оборудовали землянку. Когда начался обстрел, туда, кроме бабушки с Геней, сбежались соседи, которые поленились сделать укрытие у себя. В набитой землянке стояла духота. Бабушке, которой к тому времени уже было 67 лет, находиться там было трудно, она вылезла на воздух и села возле входа в убежище. Геня был рядом. Артиллерийский снаряд ударил прямиком в верхушку тополя рядом с землянкой. Бабушку насмерть иссекло осколками, Геня не пострадал. По всей видимости, бабушка прикрыла его собой. Через день после отъезда Юры с матерью, т.е. 9 июля, немцы вошли в Витебск. Бабушку схоронили прямо в огороде. Геня после гибели бабушки прятался у своей тётки Полины по линии матери. Узнав о возвращении тёти Маруси, прибежал к ней. Кое-как приведя в порядок дом, Мария Ивановна с двумя детьми начали жить во вражеской оккупации.

Из продуктов в доме осталось только несколько килограммов пшена. Его никто не взял, т.к. мешочек разорвало выбитыми стеклами, и крупа смешалась с осколками. Первое время питались тем, что перебирали от осколков эту крупу и варили кашу. Пригодилось знание закона Архимеда: осколки стекла в воде тонули, а сухое пшено всплывало. У бабушки в огороде были посажены картошка и бобы. Это спасло от голодной смерти. У Юры в памяти осталось ощущение, что молодая варёная картошка или печёные в русской печке бобы — это самый что ни на есть деликатес.

Случился в эти дни и настоящий пир. В Витебске был кожзавод. Эвакуировать его не успели и при отходе подожгли. Сгорел он частично, осталась часть приготовленных для переработки шкур. Они были без жира и обработаны от порчи нафталином. Геня притащил в дом одну такую шкуру, её почистили, отмыли и сварили холодец. Хоть он и попахивал нафталином, но всё равно это было настоящее лакомство.

Чтобы как-то прожить, мать пошла работать на железную дорогу, уборщицей в помещении, где собирались паровозные бригады.

(Комментарий: по рассказам матери, на неё обратил внимание немецкий инженер-путеец, работавший на переделке железной дороги под нужды оккупантов. Во-первых, несмотря на убогое одеяние и работу уборщицы, красота матери не могла быть не замечена. Во-вторых, она практически свободно объяснялась по-немецки, что вызвало у инженера повышенный интерес и желание побеседовать с ней на гуманитарные темы. Её познания в области литературы вызвали у него большое удивление, и он допытывался, какой институт она окончила. Никак не хотел верить, что у неё за плечами была всего лишь семилетка. Все спрашивал: «Откуда Вы столько своих писателей знаете?» И уж совсем был опрокинут, когда мать сообщила ему, что и немецких писателей она знает, вспомнив Гёте, Гейне, Шиллера и даже Цвейга вместе с братьями Маннами. Полагаю, что это было с её стороны большой неосторожностью: увидев такой уровень эрудиции у какой-то уборщицы, инженер вполне мог заподозрить, что она не та, за кого себя выдаёт, и напустить на неё гестапо. К счастью, этого не произошло, а инженер стал ей тайком от начальства понемногу помогать: то буханку хлеба, то пачку маргарина, то сушёного гороха, то банку консервов. И подчёркивал, что это для детей. Так что матери помогали не только наши паровозники).

Свои паровозники тоже старались как-нибудь уважить такую милую молодую женщину, зная, что у неё на попечении двое детей. Все это вместе взятое плюс заработанные деньги позволило выжить.

В дом мать пустила погорельцев: мать с дочерью постарше Юры с Геней. Бабушкина половина состояла из веранды с крыльцом на улицу, крохотной кухни с русской печкой и трёх комнат: одной большой и двух маленьких. В одну из маленьких она и пустила квартирантов. Топили печку углём, поскольку железная дорога была рядом. Готовили пищу и освещались керосином.

Юре из общественно-политической жизни запомнилось следующее. Много молодых работников железной дороги (машинисты, помощники, кочегары) эвакуироваться не успели и с первых дней оккупации стремились уйти в партизаны. Немцы это предвидели и подсылали своих провокаторов. Те, выдавая себя за представителей партизанских отрядов, организовывали группы для ухода в леса. Группы они отводили прямо в засады, которые устраивало гестапо. Всех сразу расстреливали. В одной из таких групп, которую организовал провокатор по фамилии Минковский, погиб и муж материной подруги тети Таси. Мерзавец Минковский тоже плохо кончил: подполье в Витебске работало постоянно. Первого бургомистра города, назначенного немцами некоего Брандта — витебского немца — пристрелили. Та же участь постигла и сменившего на этом посту его брата. Поползли слухи о действиях партизан. По рассказам, одним из отрядов командовал бывший житель Подгорной улицы, семью которого мать хорошо знала. И вот однажды поздно вечером в дом кто-то постучался. Это была жена того самого командира. Она попросилась переночевать. Никто на улице её не пустил — боялись немцев, т.к. за укрывательство партизан полагался расстрел. Но мать её пустила, и она наутро ушла.

Другой пример. После первых квартирантов мать пустила на квартиру женщину-украинку Нину с двумя детишками примерно того же возраста, что и Юра. Муж её был в Красной Армии, а она связалась с каким-то немцем с железной дороги. Узнав об этом, Мария её сразу выгнала.

Мать с утра уходила на работу, а Юра с Геней были предоставлены сами себе. Улица Подгорная пролегала недалеко от железной дороги. Там располагался железнодорожный парк, где скапливались товарные поезда. Поблизости начинался сосонник — городской лесопарк на высоких холмах, заросший большими соснами. Пацанов на Подгорной улице — сверстников Юры с Геней — было человек 10. Все они тоже были предоставлены сами себе. Основными игрушками были оставшиеся после боёв неразорвавшиеся снаряды и патроны. Главным полем деятельности пацанов было пространство между железной дорогой и сосонником. Поджигали и взрывали разные устройства. Одним из любимых занятий поначалу, когда ещё было много снарядов, оставшихся от наших, было достать из гильз трубчатый порох, поджечь трубочку, затоптать её ногой: она начинала активно гореть без пламени и, будучи брошенной, летела как ракета. С немецким порохом такого не получалось. Однажды Геня пришёл домой с каким-то загадочным выражением лица. Женщины в это время готовили на плите какое-то кушанье. Потолкавшись у плиты, Геня потянул Юру за руку на веранду. Когда они туда удалились, на кухне послышался взрыв. Все кастрюли разлетелись, и даже плита дала трещину. Женщины перепугались до смерти, а мать, придя с работы, сразу обо всём догадалась, и юные пиротехники получили изрядную порцию ремня. Ясно, что такие забавы кончались печально. Один из той детской компании по прозвищу Женька Монголец погиб, ковыряя какое-то взрывное устройство, два других парня уже после освобождения Витебска пошли в лес, соблазнились множеством орехов, забрели в запретную зону, которых после войны было полно, и подорвались на минах. Генин двоюродный брат по матери Лёнька погиб при попытке разрядить неразорвавшийся снаряд. Сам Геня, занимаясь любимым занятием — расковыриванием трассирующей пули от крупнокалиберного зенитного пулемета, поджиганием её и запуском по типу ракеты, нарвался на разрывную пулю, и ему оторвало фаланги пальцев на левой руке.

Чаще всего местом таких игрищ становились пепелища от сгоревших домов, где сохранились каменные подвалы, торчали из земли разные трубы. Очень интересно было набить порохом трубу, поджечь и смотреть, как пламя вырывается на высоту трёхэтажного дома.

Однажды Геня притащил какое-то устройство в виде блестящего цилиндра и пояснил, что это ракета, стоит её поджечь, и она засияет цветными огнями. Забрались в подвал на одном из пепелищ, нашли печурку, разожгли огонь и положили туда цилиндрик. Сами вылезли из подвала и расположились рядом, ожидая фейерверка. А его всё нет! Пошли посмотреть, оказалось, цилиндрик выкатился из печурки. Поправили и опять вышли. Ждут, опять ничего нет. Только поднялись с камня, на котором сидели, как рвануло с огромной силой. Мимо полетели обломки кирпичей. Ещё немножко, и братья последовали бы за своими менее удачливыми друзьями.

Однажды кто-то из пацанов раздобыл пистолет-ракетницу. Ствол у неё большой — под сигнальную ракету, — а хочется стрелять винтовочными патронами, которых у всех было навалом. Нашли железную трубку по диаметру патрона, с помощью деревяшек заколотили её в ствол ракетницы, и получился оригинальный наган. Стрелять из целого патрона не решались, печальный опыт уже был! Патрон разряжали, отсыпали половину пороха, вставляли назад пулю, заряжали свой «наган» и стреляли, главным образом по воронам. Поскольку трубка была без нарезов, пуля летела, кувыркаясь, и жуткий свист от неё разносился по всей округе. Очень впечатляло. В конце концов, кто-то из взрослых эту игрушку конфисковал.

И последний пример более серьёзных игрушек с оружием. Было это где-то уже в 1942 году. На краю сосонника располагался до войны ветеринарный институт. Территория его примыкала к лесистым холмам так, что в сараи на задах можно было забраться с холма, разобрав крышу. Пацаны так и сделали. Когда залезли в сарай, то обнаружили большое количество винтовок и даже пулемёт Максим. Всем это очень понравилось, стали рассматривать оружие, передёргивать затворы, кто-то нечаянно нажал на спусковой крючок. Выстрел раздался громом на всю округу. Дело в том, что в основных зданиях института размещались военные, то ли немцы, то ли власовцы. Все бросились бежать через пролом в потолке, образовалась страшная давка. Кто-то посмотрел в щель и крикнул: «Шухер, немец идет»! Все притихли по углам. Немец подошёл к сараю, потрогал замок, прислушался и пошёл назад. Мальчишки потихоньку вылезли из сарая и дали дёру. Но это не значит, что они бросили мысль о винтовках в сарае. Следующий раз забрались в этот же сарай и решили украсть по винтовке. Но как среди бела дня её нести? Хоть и лесопарк, но всё просматривается. Раздобыли верёвки, привязали винтовки к ним и спустили в канаву. Со стороны вроде ничего интересного: идёт себе пацан, тащит за собой верёвку, а по канаве ползёт винтовка. Натаскали приличное число винтовок, спрятали их, где кто сумел. Дело кончилось тем, что кто-то из взрослых про это дело узнал, все винтовки собрали и куда-то их дели, чтобы не нарваться на расстрел, который полагался за хранение любого оружия.

Одним из любимых мест развлечений был знаменитый сосонник. Там не было ни немцев, ни взрослых, что для мальчишек было раздольем. Друзья рассказали, что до войны сосонник часто становился местом настоящих сражений. Дело в том, что позади лесопарка располагалась слобода, где жили староверы. Мальчишки по обе стороны сосонника враждовали между собой и иногда устраивали целые сражения. В ход шли рогатки, пращи и даже самодельные пистолеты — самопалы. Делались самопалы так: к изогнутому сучку в виде рукоятки древнего пистолета прикручивалась проволокой трубка. Просто делать рукоятку из доски было нельзя, т.к. при выстреле кусок рукоятки со стволом откалывался и летел стрелку прямо в лоб или глаз. Трубку с одной стороны заклепывали, делали напильником прорезь, набивали ствол серой от спичек, дробью и поджигали привязанную к пропиленному отверстию спичку. Оружие такое, конечно, производило больше шума, чем вреда, но эффект был внушительный. С началом войны ничего этого уже не было. Но из простой веревки научились делать настоящую пращу. Это уже позволяло вести охотничий промысел. В сосоннике водились даже белки, за одной из которых гонялись целый день и, наконец, поймали. Один год в лесопарке вырос большой урожай грибов–маслят. Вот это был кайф! Дома их варили, жарили и ели досыта. Кстати, в качестве жира использовалось льняное масло да изредка маргарин, перепадавший от немцев. Взрослые иногда, собрав кое-какие шмотки и соль, ездили в деревню, где обменивали это на продукты, в основном зерно (овес). Из овса мать варила кисель на воде и картофельном крахмале. С тех пор Юра всю жизнь на это блюдо смотреть не мог.

Второй точкой притяжения был железнодорожный парк. Там постоянно находились составы с товарными вагонами, в которые можно было забраться, когда патруль отвернётся и чем-нибудь поживиться. Это было опасно, и мать ходить туда категорически запрещала. Но Геня был таким сорванцом, что запреты на него практически не действовали. В отличие от матери, тётка Геннадия Полина поощряла такие походы его и своего сына Лёньки и забирала у них всё краденое. В те времена немцы вывозили из Союза, всё, что могли. Через Витебск шли эшелоны с продовольствием, оборудованием и другими ценностями. Одно время было много эшелонов с целыми ульями, которые охраняли крымские татары, они были ещё более свирепые, чем немцы. Но пацаны ухитрялись и у них стянуть пару рамок с сотами, мёд из них представлял настоящую ценность. Помня угрозы матери, Геннадий всегда оставлял Юру где-нибудь в безопасном месте «на шухере», он должен был следить за обстановкой и вовремя подать сигнал тревоги. Запомнился ещё один эпизод, после которого целую неделю был пир. В парк пригнали эшелон с павшими на фронте лошадьми, их особенно не охраняли, и жители могли поживиться кониной. Геннадий приволок конскую ляжку. Какие были котлеты!

Так проходила потихоньку жизнь в оккупированном Витебске. Немцы попытались создать видимость гражданского управления городом, организовали управу. Та начала какую-то деятельность: открыла школу, сделала приют для бездомных детей. Но это было чистейшей профанацией: школа и приют быстренько закрылись. Очевидно, немцы посчитали, что туземцам образование ни к чему.

Ещё одна картина, которая запомнилась на всю жизнь. В нескольких километрах от города была территория, где раньше располагалась какая-то воинская часть. Территория называлась «пятый полк», была огорожена, и на ней остались какие-то строения типа бараков. Немцы согнали туда наших пленных солдат. Первое время, уверенные в быстрой победе, они охраняли их довольно небрежно, но практически не кормили. Можно было даже женщинам, предъявив документы, доказать, что в лагере твой муж, и добиться его освобождения. Юра с матерью пошли туда, с ужасом предполагая, что и отец мог попасть в такую ситуацию. Мать знала, что отца, как офицера запаса, должны были мобилизовать, но никаких сведений о его пребывании на фронте не имелось. Картина концлагеря отпечаталась в сознании на всю жизнь: возле колючей проволоки — толпы измождённых, оборванных, голодных людей, у многих перевязаны руки, головы. Они с надеждой смотрят на приходящих женщин, а те тайком от охраны бросают им кто что может: картофелину, кусок хлеба или что-нибудь ещё съестное. Зрелище ужасное! Отца, к радости своей (хотя какая могла быть там радость!), не обнаружили, отдали пленным всё, что принесли, и больше туда не ходили.

Поскольку большая часть Витебска была сожжена, немецких солдат распределяли на временный постой в жилые дома. Неоднократно они останавливались и в доме на Подгорной улице. Как правило, на постое было несколько человек. Они занимали большую комнату, хозяев сгоняли в маленькую. Это были простые солдаты-фронтовики, и особых издевательств с их стороны Юра не запомнил.

Другое дело — так называемая фельджандармерия. Эта категория немцев проводила регулярные обходы жилых домов в поисках нарушений и делала, что хотела. Запомнился даже почти анекдотичный случай. Пришли трое с бляхами жандармерии на груди, походили, пошарили по дому и через веранду ушли. На веранде стоял старый шкаф, время было прохладное, и мать положила туда где-то добытую пачку маргарина. Когда жандармы ушли, она хотела взять этот маргарин, чтобы детям что-нибудь пожарить. А маргарина-то и нет! Один из жандармов его прихватил.

Были и иные случаи. Как-то в декабре 1941 года на постой определили всего одного солдата. Был вечер. Он сбросил свой ранец, уселся на сундук, который стоял у русской печки и сказал, что звать его Пауль. Достал губную гармошку и начал играть какие-то мелодии. Немного погодя женщины прислушались: он заиграл Интернационал, Варшавянку и другие революционные песни. Все притихли и насторожились: вдруг это какая-то провокация. А он продолжал играть и в заключение сказал: «Гитлер капут!». Это в 41-м!

Ночью этого и других солдат подняли по тревоге и срочно куда-то перебросили. Как раз тогда началось наше контрнаступление под Москвой.

Самые сильные впечатления того времени — бомбёжки.

При отступлении из Витебска наши взорвали все мосты чрез Двину, кроме одного: железнодорожного моста, соединяющего Витебск с Полоцком. Это был стратегически важный мост, по которому шли основные грузы с Запада. Наша авиация постоянно пыталась разбомбить этот мост, но это ей так и не удалось до самого конца пребывания немцев в городе. Однако, с завидным постоянством, каждую ночь прилетал, судя по звуку, один самолет и сбрасывал бомбы на мост. Мост был далеко от Подгорной улицы, полёт самолета сопровождался сиянием прожекторов, вереницами трассирующих пуль, словом, красивый фейерверк. Так продолжалось года полтора.

Потом ситуация изменилась, наши самолеты стали летать целыми эскадрильями и бомбить железную дорогу. Самолеты всё время заходили со стороны сосонника, наверно, ночью он был хорошим ориентиром. Они, видно, немного опаздывали с началом бомбежки, и львиная доля бомб доставалась поселку, расположенному с противоположной стороны железнодорожного парка, который назывался «Царской веткой». Через некоторое время действующее в городе подполье скоординировало эту ошибку. Все бомбёжки были ночными, поэтому большинство ночей превращалось в кошмар. Чтобы было не так страшно, приходили друг к другу и прятались вместе в землянках по нескольку семей. Свои ощущения во время бомбёжки передать трудно, а понять может только тот, кто это сам пережил. Сидишь в землянке и слышишь, как свистит падающая бомба. Полное ощущение, что она падает точно на тебя, большинство молятся вслух, наконец, взрыв. Слава богу, пока пронесло! Нервный напряг ужасный, и проявляется он в том, что во время пауз, когда самолеты пошли на следующий заход, все вылезают из укрытия и разбегаются по сторонам по малой нужде.

Запомнились две самые ужасные бомбёжки. Первая произошла 8 ноября 1942 года. Случилось так, что в этот день железнодорожный парк был забит военными эшелонами, в основном с боеприпасами. Судя по всему, подпольщики (а подполье в Витебске действовало постоянно, несмотря на зверства гестапо) сообщили об этом в центр и вечером был налёт. Первая же серия бомб попала в боеприпасы, и те начали взрываться. а дом располагался метрах в 150 от рвущихся составов. По воздуху летели обломки вагонов, ящиков, было полное впечатление огненного дождя — это разлетались искры и горящий порох. Половина из оставшихся на улице домов горело. Так продолжалось всю ночь до рассвета. Стихло только с наступлением дня. Говорили, что немцы успели отогнать один состав, в котором были мины. Если бы и он начал взрываться, то от всей Подгорной улицы точно ничего бы не осталось. Немца — начальника станции — после этого сами немцы расстреляли. Но не бывает худа без добра — даже в такой ужасающей ситуации. Среди составов был эшелон с консервами и другими продуктами. После этого отчаянный Геннадий целую неделю таскал домой обгоревшие банки тушёнки, и это тоже был пир.

Геннадий Иванович Кочергин на знаменитой Подгорной улице в день своего 80-летия

Вторая, не менее трагическая, бомбежка произошла позже. В гости зашла соседка, такая же москвичка, не успевшая выехать от матери. Самолеты налетели рано, и уйти она не успела. Опять бомбёжку пришлось пересиживать в доме. На этот раз таких пожаров не было, но бомбы взрывались прямо в поселке. Все сидели на кухне, прижавшись к печке — считалось, что при обрушении кровли за счёт ударной волны около печи более безопасное место. Во время одного из заходов бомбы упали совсем рядом с домом. Одна из них, фугасная, взорвалась прямо за окном кухни. На обитателей обрушились оконные рамы, стекла и другие обломки. К счастью, никто серьёзно не пострадал, отделались царапинами и синяками. Зато вторая бомба — осколочная — упала по другую сторону дома, против веранды той половины, которую занимал бывший второй муж бабушки Лапицкий. Он в это время находился на веранде, и его буквально изрешетило осколками.

После этой бомбежки дом стал просто нежилой: щели, перекосы и тому подобное. Мария с детьми перебралась в более уцелевший дом, где жила знакомая семья. Оставшееся время до марта 1944 г., когда немцы угнали в Германию всё трудоспособное население, доживали там.

Запомнился ещё один эпизод, характеризующий российский менталитет. Известно, что немцы в войну проводили геноцид евреев. Так было и в Витебске. Немцы поначалу приказали всем евреям зарегистрироваться в управе и носить на груди специальный знак, жёлтый кружок в квадрате. Все евреи это выполнили практически добровольно. Затем власти сказали, что для их проживания выделяется специальный район города. Все они добровольно переселились в гетто. Сначала их оттуда выпускали свободно гулять, потом прикрыли. Под видом переезда в другое место стали погружать их на грузовики, вывозить за город и расстреливать. Жителям это стало известно. Позади сосонника, как уже упоминалось, располагалась слобода староверов, которых все, да и они сами, называли москалями. Это название совершенно не совпадает по смыслу и по значению с употребляемым по адресу русских украинскими националистами. Один из староверов по имени Иван работал с матерью на железной дороге. Приходит он однажды на работу, отводит мать в сторону и говорит: «Мария, ты как-то можешь калякать с немцами, узнай у них про москалей, а то у нас прошёл слух, что после евреев они начнут расстреливать нас. Вся слобода у нас как растревоженный муравейник: все достают, кто что может для самообороны — топоры, вилы и прочее. Нас так просто не возьмешь…».

Вот такая разница в этом вопросе! Слух о староверах оказался ложным, но нетрудно представить, что бы творилось в их слободе, если бы он оказался правдой.

Всё слышней становилась орудийная канонада, фронт приближался к Витебску. Однажды, где-то по весне 1944-го, по домам прошли немцы и сказали: «все готовьтесь к отправке на работы в Германию. Тех, кто останется, посадим в концлагерь. Вон стоит эшелон, собирайтесь и по вагонам». Геннадий ехать отказался, сделал себе убежище на каком-то пепелище, но после нашего отъезда долго там не пробыл. Немцы там его обнаружили и действительно посадили в концлагерь, который находился на месте уже упомянутого Пятого полка. Отчаянный парень сбежал из концлагеря и сумел дождаться прихода наших, прячась где попало и промышляя по вагонам. Марию же вместе с Юрой в товарных вагонах повезли в Германию.

Поезд отправился ближе к ночи. Фронт в это время был уже достаточно близко от Витебска и охватывал город полукольцом. Ночью слышалась стрельба, но состав шёл без задержки. Везли угнанных несколько дней в товарных закрытых вагонах и из них не выпускали.

Первый город, где произошла высадка, был Ульм. Велели всем покинуть вагоны, сложить в кучу все вещи и согнали в какое-то большое помещение. Всем велели раздеться догола, всю одежду забрали. После нескольких часов всех погнали на санобработку, то же самое сделали и с вещами. После санобработки стали распределять всех по разным лагерям. Юра с матерью попали в город Рапенау, что в провинции Баден-Вюртенберг. Поместили в бараки в лагерь, расположенный за городской чертой. Лагерь, как и положено, за колючей проволокой с вышками, но охраны с автоматами на них не было. Немцы считали, что бежать отсюда некуда, тем более, что обитатели лагеря — гражданское население, остарбайтеры. Был только начальник лагеря, пара его помощников да повариха на кухне. Лагерь обслуживал железную дорогу, и каждый день всех трудоспособных гоняли на её ремонт. Дети оставались в лагере и были предоставлены сами себе, правда, из лагеря, как правило, не отлучались, опасаясь за последствия. Иногда начальник лагеря собирал их и посылал помочь по хозяйству какой-нибудь немке. Немецкие мужчины почти все были на фронте. Дети кололи дрова, складывали их, убирали двор и т.п. Немки часто их за это подкармливали, так как лагерная кормёжка была не очень-то щедрой. По выходным можно было даже погулять по городку. Там Юра впервые увидел организацию гитлеровской молодёжи «Гитлерюгенд». В чёрной форме под барабанный бой и свист флейт они маршировали по улице.

Взрослые то работали на путях недалеко от Рапенау, то их возили восстанавливать железную дорогу в город Мангейм, который сильно страдал от англо-американских бомбежек. К счастью, маленький Рапенау союзники не бомбили, хотя у Юры осталось ощущение, что их самолеты застилали всё небо. А вот немецких самолетов практически не было видно. Скорее всего, они были сосредоточены на Восточном фронте. Помня о бомбёжках в Белоруссии и видя над головой такие армады, всех обитателей лагеря пробирал ужас.

К этому времени относится ещё одно любопытное наблюдение. В Мангейме было несколько лагерей военнопленных. Отдельно содержались англичане и американцы, отдельно наши и был ещё лагерь итальянцев (как известно Италия в 1943 году решила выйти из войны, и немцы ввели туда свои войска). Англичане и американцы жили как на курорте, им по линии Красного Креста передавали почти всё необходимое, вплоть до шоколада. Условия содержания наших военнопленных были с ними несравнимы. У нас не было никакого соглашения с Красным Крестом, да и посылать государству было нечего. Итальянцев содержали ещё хуже, считая, что они предали Германию. Так было почти всю войну.

Положение резко изменилось, когда начались интенсивные бомбежки Мангейма. Во время тревоги охрана лагеря убегала прятаться в бомбоубежище, а электрический ток на проволочном заграждении отключался. Все другие пленные тоже прятались, а нашим это только и было надо. Они сразу, несмотря на бомбёжку, бежали на железную дорогу, взламывали вагоны и загружались продуктами. Таким образом, они стали жить лучше всех. Иногда женщины привозили оттуда различные консервы, которыми угощали их наши пленные.

Интересным человеком был начальник лагеря. Это был комиссованный по ранению фронтовик. Судя по его поведению, он до войны был преподавателем в школе. Видимо, поэтому он любил детишек и постоянно с ними чем-то занимался. Чаще всего дети разучивали какие-то немецкие песни. Он же организовывал им работу у немок. О том, какой он был человек, речь пойдет ниже.

Юра, уже на примере Белоруссии, замечал, что немцы были разные. Так и здесь. По рассказам взрослых, у них ремонтом железной дороги руководил мастер, звали его Маурах. Это был чистый зверь: издевался, грозился отправкой в концлагерь для военных и пр. Женщины ругали его на чём свет стоит. В Рапенау, кроме Марии с Юрой, попало несколько витебских семей. Особенно подружились семьи Францевых, у которых Мария с Юрой жили последнее время, мать и дочь Быковы, Ольга Кондрат. Особо отпечатались в юном восприятии Юры Наталья Александровна Быкова с дочерью Ренатой. Мать была родом из русских немцев (девичья фамилия Шпунгант) очень образованная и культурная. Муж её в 1937 году был репрессирован, он тогда уже был комбригом. Дочь была просто красавица, это первая, пусть ещё детская, но симпатия Юры на всю жизнь. Мать над ней тряслась всю войну, старалась, чтобы она меньше попадала на глаза всяким подозрительным типам. Несмотря на след 37-го, у Натальи Александровны и в мыслях не было остаться в Германии. Все женщины её очень уважали.

Вот эта четвёрка женщин очень сдружилась между собой и, как водится, вели всякие разговоры и о мастере и о немецких порядках, разговоры, естественно, нелестные. Находящаяся в этом же лагере латышка накатала на них телегу в гестапо о том, что они ведут непозволительные разговоры. Об этом как-то стало известно начальнику лагеря. Он поднял всю четвёрку среди ночи, приказал срочно собираться и отправил всех в другой лагерь. Так они очутились в другом немецком городишке Зеках. Лагерь был похожий, а городишко погрязней.

В лагере было два барака с нарами и помещение, где можно было готовить пищу. В этом лагере всё готовили сами. Начальник лагеря по фамилии Грамлих был членом нацистской партии и, по рассказам старожилов, раньше часто появлялся с плёткой. Но в это время он притих и в лагере появился только один раз. Все лагерные дела вёл завхоз, которого звали Кёц. Взрослых так же гоняли на ремонт железной дороги, а ребятишки торчали в лагере. Юра уже довольно бодро лопотал по-немецки, и Кёц иногда привлекал его в качестве переводчика. Видно, Юра ему очень понравился. У него был свой сын примерно такого же возраста, худенький и рыжий. Кёц как-то сказал матери: «Мария, дер ист майн зон унд дайн зон. И это дайн зон — гефанген (пленный)? Отдай его в мою семью». Мать, естественно, только посмеялась.

Вскоре Мария и другая женщина из наших, Ольга Кондрат, перестали ездить на ремонт дороги. Как-то пришёл какой-то железнодорожный чин и стал интересоваться эрудицией женщин: расспрашивал об образовании, проверял знание немецкого, наконец, выбрал мать и Ольгу и определил их на работы прямо здесь на станции в штельверк (так у немцев назывался блок-пост, с которого при маневрах поездов дистанционно переключали стрелки). Таких штельверков было два — основной и вспомогательный. На основном работали немцы, а на вспомогательном — посменно мать и Ольга. Юра иногда забегал к матери на работу, и его поражала эта механизация.

Лагерь располагался в километре от городишка там, где кончался железнодорожный парк и примыкал прямо к дорожной насыпи. В ста метрах находился поворотный круг для паровозов, а под ним была ливневая труба, превращенная в бомбоубежище. Маленький Зеках массированно не бомбили, но отдельные самолеты прилетали. Запомнился такой случай: появились один или два американских самолета, все побежали в это убежище. Только Юра с матерью нырнули в него, как буквально по пяткам прогрохотала очередь из крупнокалиберного пулемета, и раздался взрыв. Одна из пуль зацепила руку матери, к счастью, не задела кость. Как оказалось, на поворотном круге стоял паровоз, и лётчик метил в него, поэтому пули и легли рядом с бомбоубежищем. Но в паровоз он попал, и у того взорвался паровой котел.

Следует немного остановится на англо-американских бомбежках Германии. Само зрелище, когда в небе летят с надрывным гулом сотни самолетов, внушает ужас. Но дело не только в этом. Уже после войны немецкие ученые-историки, изучая воздушные бомбардировки Германии, выявили следующую картину.

Идет 1942 год, Вторая Мировая в разгаре. Советский Союз, истекая кровью, в одиночку борется с фашистским нашествием. Во всей остальной Европе — тишина, только в Северной Африке постреливают, но, по сравнению с военными действиями на Восточном фронте, это, как сообщалось о незначительных событиях Совинформбюро, «бои местного значения», хотя послевоенные западные историки преподносят их чуть ли не как решающие сражения Второй Мировой войны. Такая ситуация позволяет немцам все основные силы держать на Восточном фронте, включая авиацию. В результате противовоздушная оборона Германии ослаблена, и зенитками защищены только военные объекты. Ещё до начала войны западные руководители (Рузвельт, Чемберлен и др.) заявляли, что ни в коем случае они не будут бомбить мирное население. Ведя до 1944 года только воздушную и морскую войну, они поначалу этой концепции придерживались. Но вот в 1942 году командующий английской бомбардировочной авиацией Харрисон, во избежание потерь в самолетах, формулирует тактику «ковровых бомбардировок», т.е. бомбёжек мирных городов с упором на жилые кварталы. По его философии, население Германии устрашится, поднимется против Гитлера, и война будет окончена.

Ничего такого, конечно, не получилось, но потери мирного населения Германии от этих бомбардировок были огромные. Только за два последних года войны погибло около 600 тысяч мирных жителей. С лица земли были стёрты совершенно лишённые военных объектов Дрезден, Любек и др. Учитывая, что многие немецкие города имели деревянные постройки, англичане применили тактику «огневого штурма». Она заключалась в том, что первая волна бомбардировщиков сбрасывала фугасные бомбы, от взрывов которых вылетали окна и двери. В результате дома превращались в печки с открытым поддувалом и трубой. После этого следующая волна бомбардировщиков сбрасывала множество зажигательных бомб. Город превращался в пылающий костёр. Вот такая вот западная «гуманность»!

В 1943 году такую же тактику стали применять и американцы. Кстати, известный напалм был впервые получен в СССР, но использовался он только в фронтовой артиллерии (прославленные «Катюши»), в то время как американцы стали применять его в зажигательных бомбах при бомбёжке городов.

Природа в тех местах прекрасная, недаром провинция Баден считается курортом. Полно фруктовых деревьев, особенно яблонь, которые росли вдоль всех дорог. Немцы собирали яблоки и гнали из них вино под названием «мошт». Сахара в войну не было, и вино было такой кислятиной — хоть вырви глаз. Но наши немногие лагерные мужики освоили его очень даже активно: выпьет полведра и готов.

Кёц часто таскал Юру с собой по разным делам, и однажды привёл к себе домой — там-то Юра и увидел его сынишку. Но хлипкий мальчуган почти не запомнился — больше всего Юру поразило количество его игрушек. Немецкие детские игрушки, особенно технические, были на высоте. Юра был просто заворожён различными машинками, колясками, пушками и прочими изделиями.

Время шло, никто из детей не учился, а Юре уже минуло 10 лет. Мать старалась как-то с ним заниматься. Юра писал диктанты, Мария пыталась объяснять ему арифметические действия. Он запомнил, что никак не мог понять деление столбиком. А вот с чтением было получше. Читал он уже хорошо, ещё до войны перечитал почти всех детских писателей, а здесь ему попалась книга «Как закалялась сталь». Это была первая прочитанная им серьёзная книга. Как она попала в лагерь для остарбайтеров, осталось навсегда загадкой. Юра был просто в восторге от Павки Корчагина и перечитывал роман несколько раз.

Наступила последняя зима войны. Среди зимы Юра сильно простудился и заболел с серьёзным осложнением на уши: просто оглох. Где-то летали и стреляли самолеты, происходили всякие события, а он ничего не слышал. Лекарств никаких не было, но молодость выручила, к весне он поправился.

Война шла к концу. Мимо лагеря мотались поезда с солдатами то на Запад, то на Восток, в зависимости от обстановки на фронтах. Наконец, из округи сбежал последний немецкий солдат, с ним и начальник лагеря Грамлих. Неделю было полное безвластие. И вот, к концу безвластия на шоссе появился джип с американскими солдатами. Он ехал со скоростью пешехода, солдаты сидели в нём и с опаской поглядывали по сторонам. Никаких выстрелов ниоткуда не последовало, джип так же медленно вернулся назад, и через час появились «студебеккеры» с солдатами — американцы вошли в городок. Точную дату, когда это произошло, Юра вспомнить не мог, но была весна, очевидно, это был уже март или апрель месяц 1945-го.

До конца войны в лагере не наблюдалось изменений, только народу прибавилось из окрестных деревень, где люди работали на помещиков. К сожалению, память не зафиксировала точно день Победы. Но запомнился какой-то большой праздник. В лагерь пришли американские солдаты, двое: негр и мулат. Старик Юхим взялся наигрывать на гармошке, женщины сразу потащили негров танцевать. В это время пришло ещё несколько американских солдат, уже белых. Как только они увидели негров, сразу свернули в первый барак и с оставшимися там женщинами стали проводить воспитательную работу: как вы можете так себя вести, это же негры! Наши над этим посмеялись и продолжали веселье.

В послевоенной литературе и в кино часто озвучивалась мысль о том, что американцы чинили препятствия возвращению на Родину. Это не совсем так. С первых дней после Победы они объявили, что собирать всех разбросанных в разных местах они не будут, назначили несколько пунктов сбора и туда подавали «студебеккеры» для отправки людей домой. Так было и с гостями из Витебска. Сбор был в другом бывшем лагере, они немедленно туда явились, но несколько дней пришлось ждать своей очереди, ночуя под открытым небом. Любезные были союзнички. Наконец, подали машины и повезли на восток. Выгрузили с американских грузовиков в каком-то маленьком немецком городишке. Город был полуразрушен, и ночевать можно было опять только на улице. Ещё несколько дней. Наконец, велели садиться на открытую платформу, вывозившую из Германии железнодорожные рельсы. Чрезвычайно заботливые союзнички! Состав шёл через Витебск, поэтому на него и погрузили. Несколько суток пришлось ехать под открытым небом, а был уже август месяц.

Вот, наконец, Витебск. Дóма, где наши страдальцы провели почти всю оккупацию, нет. Говорили, что его немцы разобрали на брёвна для блиндажей. Но несчастье сближает — нашлись знакомые, которые временно приютили Юру с Марией. Оказалось, что отец приезжал в город сразу после его освобождения год назад, никого, конечно, не нашёл, но оставил номер своей полевой почты. Мать ему сообщила о возвращении после всех приключений.

Пока шло время, мать сделала большое дело — она определила Юру в третий класс в витебскую школу. Тогда никто не интересовался уровнем знания детей. Во время оккупации дети не учились, и надо было учить всех. Документов о довоенной учебе не сохранилось, и детей брали в те классы, которые указывали родители. Мать определила Юру в третий класс, а ему было уже одиннадцать лет. По возрасту он должен был бы учиться уже в пятом классе, но это было просто невозможно по уровню знаний. Их даже для третьего класса было мало. Проучился Юра там неделю или две, и это сыграло большую роль при возвращении в Москву: согласно справке из Витебска, его без всяких зачислили в третий класс.

(Комментарий: Юра был не только круглым отличником все школьные годы, но был также заядлым спортсменом и туристом, а в старших классах ещё и комсомольским вожаком. Закончил школу с золотой медалью и сразу поступил в знаменитое МВТУ имени Баумана, в котором продолжал быть на ведущих ролях: староста группы, Сталинский и Ленинский стипендиат, секретарь комитета комсомола, обладатель разрядов по нескольким видам спорта. Получив диплом с отличием, уехал по распределению в Саратов, где всю активную жизнь проработал в саратовском НИИ Машиностроения, пройдя путь от молодого специалиста до главного инженера. Выйдя на пенсию, сумел организовать «семейный колхоз», где в полном взаимопонимании и взаимопомощи вместе жили четыре поколения. Благодаря стараниям дочерей Марины и Оксаны на рубеже столетий вся большая семья перебралась в Москву. Сумел отметить с женой Аллой Викторовной не только золотую в 2008 году, но и бриллиантовую свадьбу в 2018 году. Вся его жизнь была образцом высокого благородства, выдающегося интеллекта и удивительного умения контактировать с самыми разными людьми. Все, кому довелось с ним встречаться, навсегда запечатлели в душе отблеск его выдающихся человеческих качеств).

Вскоре отец демобилизовался и приехал за семьёй, с которой война разлучила его на бесконечных четыре года. Юра в это время играл с ребятами на улице, и когда его позвали в дом, он увидел какого-то военного и, конечно, отца в нем не узнал. Но когда услышал: «Сынок, иди ко мне…», то расплакался, хотя за всю войну не проронил ни одной слезы.

Конечно, встреча была чудом как со стороны Николая Ивановича, не чаявшего увидеть жену и сына после всех ужасов оккупации и лагерного германского бытия, так и со стороны Юры и Марии Ивановны, ничего не знавших о судьбе отца, ушедшего на фронт с первых дней Великой Отечественной войны. Вернулись в Москву на старую квартиру, где пустая комната ждала хозяев. Начался новый период жизни: Великий Отечественный Труд и Великая Отечественная Любовь.

Мария Ивановна, Юра и Николай Иванович Змиевские. 1946 год

Юрий Николаевич Змиевской (1933-2019)

Геннадий Иванович Кочергин (1931-2012)