Дорогие друзья!

Вся страна готовится отметить большой праздник – 80 летие Великой

победы в отечественной войне 1941-1945 года. Участников этой войны

становится все меньше, но были и дети, которые все видели своими глазами и

слышали своими ушами и которые сами участвовали в событиях празднования

Великой победы в мае 1945 года.

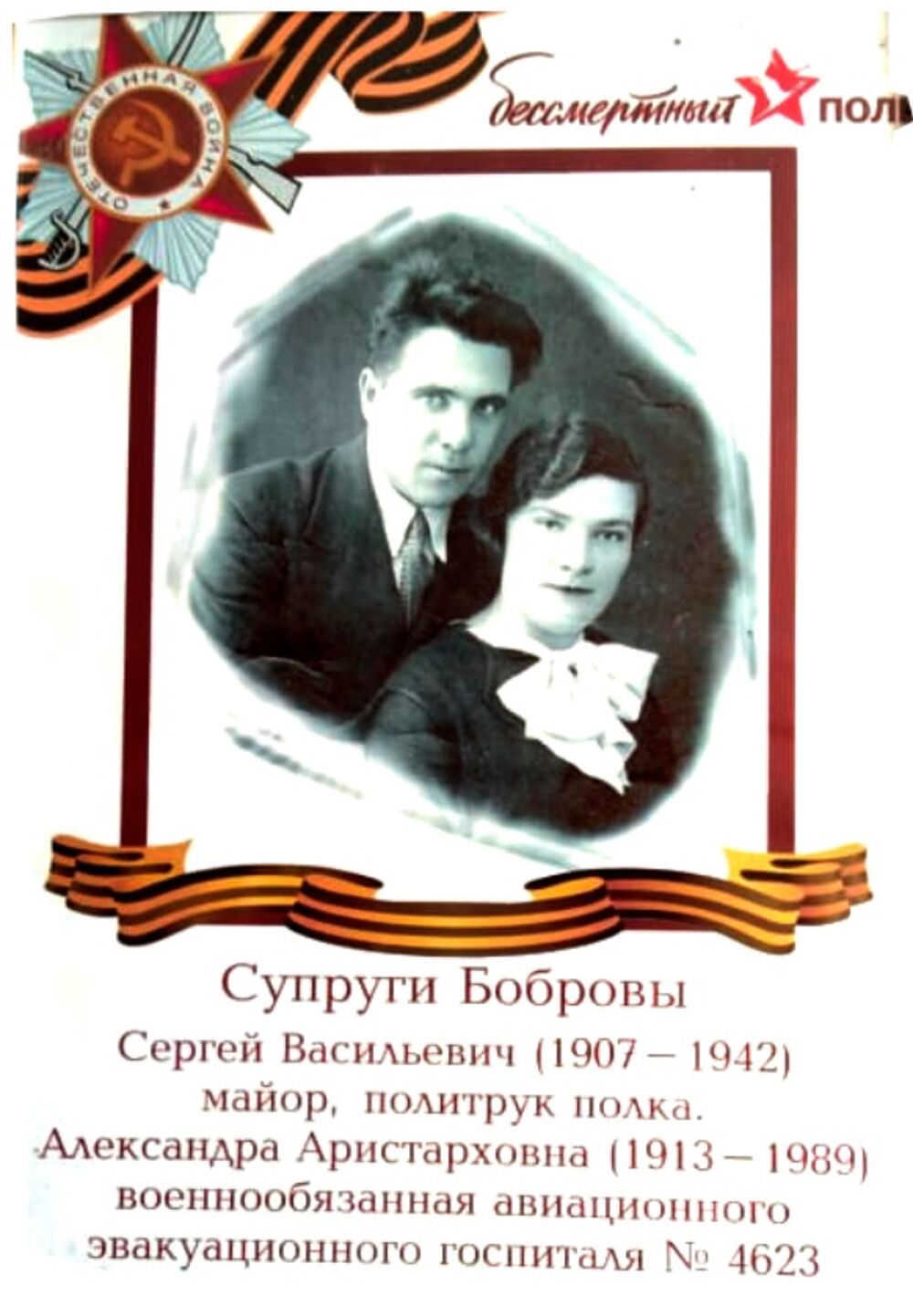

Мои родители – папа Сергей Васильевич и мама Александра

Аристарховна, и все мои родственники и предки жили в городе Туле,

славившейся и самоварами и оружием. В Тульском оружейном заводе

работало большинство жителей Заречья, примыкавшего к заводу… Папа – с

улицы Ствольная, Мама – с улицы Пороховая. Познакомились они на учебе в

Тульском металлообрабатывающем техникуме задолго до войны. Папа

первым закончил учебу и сразу по призыву партии отправился на освоение

Дальнего Востока в числе 25и Тысячников. Там он работал на строительстве

города Комсомольск на Амуре, а затем в созданной Еврейской Автономной

области в городе Биробиджане, Окончив учебу в Туле, туда же отправилась и

мама, там я и родилась в 1937 году.

Начало войны Наша семья встретила в Москве, где папа уже 1 год успел

отучиться в Академии руководящих кадров народного Хозяйства РСФСР на

факультете гражданского строительства. Но учебное заведение сразу было

закрыто и студенты отправлены на фронт. От папы по фронтовой почте мы

получали только одно письмо, в котором он, обращаясь ко мне, обещает скоро

вернуться с победой и привезти мне ружье, а у мамы просил выслать ему

теплые носки, т.к. в сентябре становится холодно.

Погиб он, как сообщается теперь в интернете, в сентябре 1941 года. А

мы его, «пропавшего без вести», ждали еще много лет после окончания войны.

Он был политруком дивизии в звании майора.

В 1941 году в Москве прошла мощнейшая эвакуация большого числа

предприятий и их сотрудников. Мы с мамой и ее предприятием оказались в

Нижнем Тагиле. Наш завод поставлял на фронт танки, работники были

размещены в семьях нижнетагильцев в приказном порядке, а дети в детские

сады на круглонедельное содержание. Только один раз в неделю я оказывалась

дома с мамой, но с утра она уезжала куда-то, чтобы обменять какие-либо свои

вещи на продукты, только так можно было прокормиться в течении недели.

Бывало и так, что мне было нечего оставить из еды. Помню поджаренный лук,

больше нет ничего…Но лук вкусный. Контакта с хозяевами квартиры не

было…Конечно, мы их с мамой очень стеснили, но проведено все было очень

жестко, в приказном порядке, все по закону военного времени.

В конце 1943 маме каким-то образом удалось уволиться, и мы

переехали в родную Тулу, где жили моя бабушка и ее мать, прабабушка. У них

в домике на Ствольной улице мы и начали жить. Тула, город-герой, совсем

недавно отбросила врага, не пустив его за городскую черту. Жили очень

голодно, работу маме было трудно найти…

В это время в городе формировался Тульский Авиационный

Эвакогоспиталь №4563 во главе с полковником медицинской службы

Кудрявцевым. Это была середина 1943 года. Госпиталь уже готовился

двинуться из города вслед за активными продвижениями линии фронта на

западном направлении. Мамины трудовые записи произвели положительное

впечатление на начальника госпиталя, и он предложил ей должность

заведующей всех трех складов госпиталя. На эту должность до сих пор не было

подходящей кандидатуры. Мамина кандидатура подошла, и она согласилась,

но только при условии, что с ней поедет ее 6 летняя дочь.

Так я оказалась единственными ребенком в коллективе Тульского

Авиационного Эвакогоспиталя, который вскоре двинулся в железнодорожных

составах на запад. Госпиталь останавливался и располагался в различных

пунктах, таких как Осташков, Великие Луки и далее на землях Латвии, где мы

несколько раз меняли дислокацию, продвигаясь за линией фронта. В каждой

из этих пунктов начальник госпиталя принимал и осматривал ту территорию,

которую предлагалось использовать для госпиталя, чаще всего это была

местное школьное здание и территория школы. Я также присоединялась к этой

комиссии, меня не прогоняли, и все видел, что оставили здесь гитлеровцы, в

спешке покидая здание, которое обычно также использовалось по тому же

назначению, почему то оно не было взорвано, как это делают укрофашиты. Но

я точно помню, что мы занимали, по крайней мере в Латвии, те же пункты,

которые побросали фашысты. После прибытия на место госпиталь очень скоро

начинал принимать на лечении раненых летчиков.

Конечно, быть близко к линии фронта, особенно, когда мы двигались в

вагонах – это подвергаться постоянно бомбовым налетам, но, в момент

переездов раненых в поезде не было, их, получивших экстренную помощь

медиков, отправляли вглубь страны на дальнейшее лечение. Главное

направление первой медицинской помощи – это хирургия. Многие из раненых

летчиков не вставали с постели, а кто-то выходил гулять на костылях.

Оказалось, что в этих условиях и мое присутствие пригодилось.

Летчики молодые мужчины, у которых может были и свои дети, и наверное поэтому

они очень живо реагировали на мое появление в палате. Медсестры, заметив

интерес и оживление раненых при моем появлении, сшили мне белый халатик

по размеру, и я начала регулярно появляться в палатах. Постепенно мои

приходы привели к тому, что со мной не просто разговаривали, но и нашлись

желающие заниматься со мной, когда узнали, что я еще не училась в школе.

Писать было не на чем, никаких листов бумаги не было, тем более тетрадей.

Вышли из положения быстро – нарезали белых полей от газет, это были

длинные полоски газетной бумаги и мое обучение шло на них с помощью

карандаша. Писать, считать и читать учили меня раненые летчики… книг тоже

не было, читала я с ними только газеты.

Конечно, нашим ребятам – лётчикам хотелось угостить ребенка и

многие рады были, что у них есть шоколад, всем некурящим положен был в

рационе шоколад, а все курящие получали папиросы.

В период переезда по Латвии в последний год Войны, мне удавалось,

хоть и коротко, встречаться с детьми и подростками, которые пытались

общаться со мной на своем языке. Обычно дети, находясь в незнакомой

языковой обстановке, быстро схватывали и запоминают незнакомые слова, так

случилось и со мной, один из сыновей хозяина дома, где мы с мамой

остановились, читал мне латышские народные сказки, давал мне пояснения,

повторяя латышские слова… И я уже понимать начала этот язык, эти сказки,

это общение приносили мне большую радость и знание языка.

И вдруг выяснилось, что у наших медсестер часто возникают проблемы

общения с хозяевами дома, куда их поселили, и для них был один способ

наладить языковой контакт – это попросить меня перевести на латышский

какие-то фразы, или слова, записать их и пользоваться этим словариком. Это

помогало наладить отношения и понимание с хозяйкой.

Из всей моей истории общения с местными жителями, с латышами, мне

запомнился, даже просто врезалась в память, только один, но очень не

приятный случай.

Хозяин дома, очень пожилой человек, сидя на лавочке под цветущей

сиренью, подозвал меня к себе и стал показывать мне газету, где я увидела

карикатуру со знакомыми мне лицом – Сталин, высоко поднимая ноги в

огромных сапогах, шагает по городу. Хозяин мне стал объяснять, что вот это

ваш Сталин шагает, по Европе и искры от его шагов летят во все стороны.

Я сразу поняла, что хозяин – очень плохой человек, он пользуется тем,

что я ребенок, и он, конечно, никогда бы не показал это никому из наших

людей и ни при ком бы не смог посмеяться над Сталиным, а со мной можно.

Конечно, я никому об этом не стала говорить и с этим подлым человеком

больше не разговаривала.

В нашем госпитале были собраны лучшие медицинские кадры Тулы.

Одним из ярчайших докторов был главный хирург госпиталя Стечкин Яков

Сергеевич, его называли тульской легендой. С глубоким уважением к его

научной и практической работе от носились такие знаменитости Советской

медицины как Вишневский и Бурденко. А нам, далеким от медицины, и

сегодня, может быть, вспоминается эта фамилия благодаря одному из сыновей

Якова Сергеевича – Игоря Стечкина, академика, конструктора, создателя в том

числе знаменитого пистолета Стечкина, который, как говорят, был взят в свое

время на вооружение в США.

И конечно, сегодня нельзя не вспомнить эту звезду Тульского

Авиационного Эвакогоспиталя. Яков Сергеевич Стечкин еще 10 лет после

войны занимался организацией сети медицинской структуры города Тулы,

был награжден орденом Ленина и орденом Отечественной войны.

И вот наконец настал этот долгожданный всеми день, когда было

объявлено, что германия капитулировала.

Этот день стал ярчайшим днем в жизни нашей страны и в моей памяти.

Ничто не может сравниться по силе воздействия, чем Побела в этой тяжелой

войне, ни один из дней учебы в Московском Университете, ни один из дней в

личной судьбе. Это самый яркий день жизни, мой и многих тысяч людей

нашей страны.

Разве забудешь, как все, от пожилых врачей до молоденьких сестричек,

одновременно и плакали, и смеялись, здесь, на латвийской земле, мы узнали

эту весть не по радио, не по телевизору, а когда весь коллектив собрался

вместе. Всех охватила такая небывалая радость, что все бросились обниматься,

это был какой-то небывалый взрыв, общая большая радость, смех и радость

сменяли слезы, и опять радость и улыбки.

Мысленно, конечно, все готовы были к этому известию о полной нашей

победе, а реальная Победа дала очень сильный всплеск Эмоций и у мужчин, и

у женщин.

Наконец-то мир!

Наконец-то домой!

Госпиталь переезжал в Ригу, готовилась к открытию школа для детей

на русском языке, подготовлено было и наше с мамой перемещение в Ригу

близко к русской школе… Но мама этим не захотела воспользоваться и

сначала меня отвезли в Тулу к бабушке, а через 2 месяца и сама она вернулась,

с трудом уволившись из госпиталя. Свой дом-это самое дорогое.

Боброва Э.С. г.р. 1937, 19.06.

Москва, Дмитровское шоссе

дом 29, корп. 1